| 7 �����@�L�����@���莛�@�������@�V�����@�����哰�@�V���@���z���@��˖�_�������@�h�ю��@�_���@���R���@�Ε����@�ב����@����@�@��y���@ ��掛�@���|���@���ю��@�~�����@�i���@�ԎR�@�@�������@�L�ˎ��@ �ϐ����@ �ӏ����@�������@�������@�������@�V�㎛�@ �\�����@�^�����@�@�@���@�{�����@�������@���R���@���r�_�@�_������{�v����{�����@ |

7 ���ɂ̕��t

�����@�@

���s

���@�@

�L�ώ�

���̃y�[�W�̖ڎ���

�ߏ��卶�q�傪��Ɗ������s����

���@�ŁA�ߏ��̕�(���w��j��)������

�L�ώ��͑T�@�̎��@�ł��������A��k�����㌳�O�R�N(1333)�ɐ����A�p���ƂȂ����B�]�ˎ���A

�����S�N(1714)�ɓ��@�@������l(1667-1738)���ċ������B�ߏ��卶�q��͂��̍ċ��ɋ��͂�����l�ł���B

�ߏ��͔ӔN�̏\���N�Ԃ����ō�Ɗ������s���A1724�N��72�Ő��U���I�����B

�@

�@

���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@�R��Ǝj�Ջߏ��卶�q��揊�W

���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@�R��̝G�z�u�@�ӎ�@�v�i������l�j

�@

�@

���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@�萅��

���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@�{���@�{���̉E�ɋߏ��̕悪����B

�@

�@

���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@�{���@�E�ʐ^�͎R�卶�́u�ߏ��卶�q��揊�����ȁv�̔�

���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@������ׂ̒���

���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@������

���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@�������̝G�z�u�������F�v

�@

�@

���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@����ƎR��i�����j

���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@�ߏ��卶�q��̕�i���̎j�Ձj

�ʐ^�N���b�N�f��D�g��

�@

�@

���s�ߏ������ɂāi8���j�@�L�ώ����̌����ɂ����ߏ��卶�q�哺���@�E�ʐ^�͋ߏ��L�O��

����

�쐼�s

����R�^���@

���莛

���̃y�[�W�̖ڎ���

�p���ʎ߂ő��c�@�̐m����Ⴂ���m����

���a�����̋F�菊�A�����ۓ`���A��c�����̕�̂���1200�N�̌Ù�

�_�T�N��(724�`728)�����V�c�̖��ɂ�菔���ɖ��莛����������������l���A�ےÍ��̖��莛�Ƃ��Đ��ω���

�{�����J����B����Ɉ��a���N�i968�j�ےÂ̍����c�i���݂̑��c�_�Ђł��鑽�c�@�j�ɖ{���ɍ\�������a����

�̑c��������A���̎��ɐ[���A�˂��A��㌹���ꑰ�̋F�菊�Ƃ��Đ��h���W�ߔ��W�����B

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�m����

����21�N�Ɍ��݂��ꂽ�������m����@�m���͑��c�_�Ђɂ���������

�p���ʎߗ߂ɂ�葽�c�@�͑��c�_�ЂƂ��Đ����c�������m���͖��莛�Ɉڂ��ꂽ

�@

�@

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@����@�@�E�͐m����O�Q��

�@

�@

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�R����m���i�����c�@�@�����c�_�Ђɂ��������p���ʎ߂ňڂ��Ă����j

�@

�@

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�Q���@���ʐ^�͐m���傩��������ʁi����j�@�E�ʐ^�͂��̋t�i���j

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�����O�Q��

�@

�@

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�m������ʎQ���@�E�ɍ��̉�

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�����O�Βi

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@����

���{���͐����ϐ�����F

�@

�@

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@���O�Ǝ萅

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@����

�@

�@

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�����哰�@�@�O�@��t��

�@

�@

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�ω����@�@�E�͝G�z

�@

�@

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�����{�@�@��ב喾�_

�@

�@

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�s�������@�@�q���n����

|

�����ۂ͎�N�������̖��q�A�K���ۂ� �����ۂ̐g����ƂȂ����Ɨ����������̎q  |

�����ۂ͑f�s�������A���͔����ۂ����֗a���A�C�Ƃ��������B��������A���͏\�܍˂ɂȂ��������ۂ��Ăѐq�˂��A

�����ۂ́A�a�̂�nj��͂��Ƃ��o�����ǂ߂Ȃ������B�{���������́A�Ɨ��̓��������ɔ����ۂ̎���͂˂�

�悤�ɐ\�������B�����������́A��N�̎q�̎���͂˂邱�Ƃ��ł����A�u����g����Ɂv�Ɩ��������o���䂪�q

�K���ۂ̎��f���̎v���Ŗ����ɍ����o���A�����ۂ��Ђ����ɓ��������B��ɂ����m���������ۂ�

�������߂Ĕ�b�R�ŏC�s�ɗ�݁A�₪�Č�����苗��i�������j�Ƃ������m�ɂȂ����B

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@�_�G�R���莛�@�����O�Γ�

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@����R�^���@�_�G�R���莛�@���Ƃ̎��� �ʐ^�N���b�N�Ŏ����̑���

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ���莛�@��c�����̕�

�������̉Ɨ���c�����i�����Y�j�̕�

�@

�@

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�l�����\���J������߂���@�@�E�͑��ԗ���R��

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�{�V�i���~�o�@�j

�@

�@

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�{�V

�@

�@

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�{�V

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�{�V�뉀

�@

�@

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�{�V�뉀

�@

�@

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@���W

���ʐ^�́u���r�c���E���R���v�@�E�ʐ^�́u���c�_�Ёˁv���w��

���莛���͐쐼�s����n�ł���A���͕͂�ˎs�ł���B

�@�@

�����쒬

��y�@

����R������

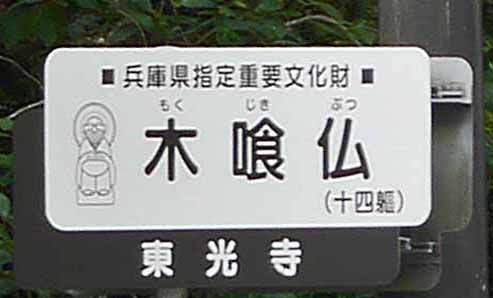

���̃y�[�W�̖ڎ���

�s���l���J��Ƃ����Ù�

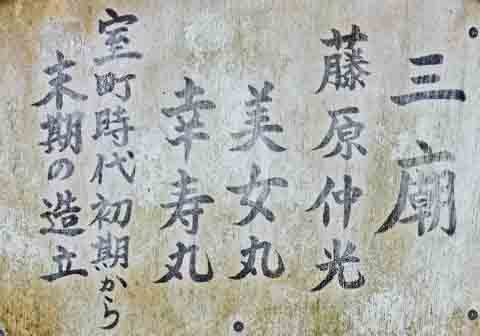

�؋���l�����삵��14��̖؋����u

�O�}�{���Q�q���ꂽ�c���䂩��̎��@

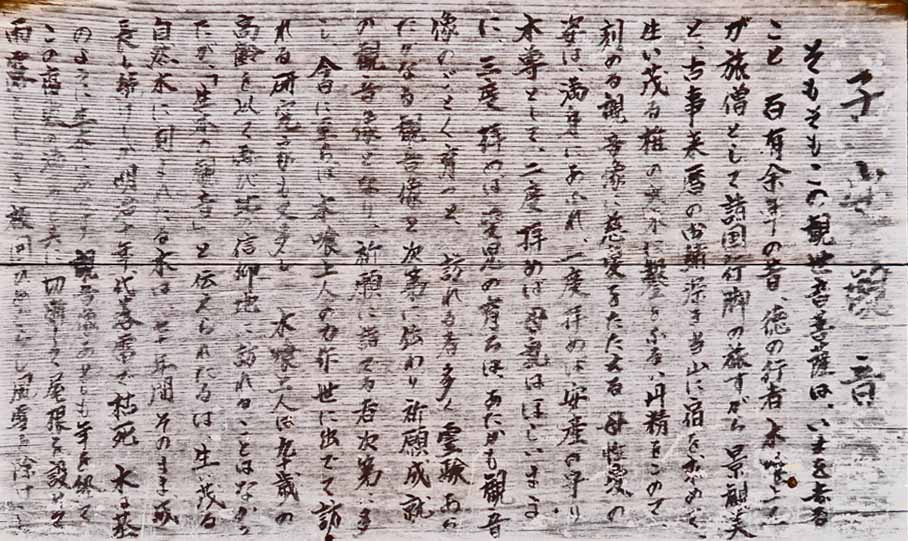

����������]�R�̋S�ގ��̐폟���F�肵���Ƃ����`��������A�u���̖�t����v�Ɛe���܂�Ă���B

����4�N�i1807�j�ɗV�s�m�E�؋���l��90�̔ӔN�ɗ������A���삵��14�́i�Ď�����1�̂��܂߂��15�́j��

�u�؋v�����u���Ă���B�؋���l���܍�����H��f���A�ΐH�������̎���R�A����������H�Ƃ���

�^���@�̉����ł����ؐH�̎��H�ҁB �i�����쒬�g�o�j�@�����쒬�ɂ́A�؋�������14�́A �V�����R�́A

�����哰7�̂̍��v24�̂�����B������؋��l��90�ł��̒n�ɗ����܂ɐ��삳�ꂽ�B

�@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@����R�������@�R��ƝG�z�@�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@  �@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@����R�������@�R��@�E�͓������@�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@����R�������@�{���@�{���͈���ɔ@���@�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@ �@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@����R�������@��t���@�{���͖�t�@���@�@�@�N���b�N�Ŋg��

��t���ɂ͖�t�O���̉��ɖ؋�14��i��2��͊O���W����֑ݏo���j�����u����Ă���B�O�ɂ͕o��ḑ��ґ��i���[�ʐ^�j

�E�[�̎ʐ^�͖؋���l�ɂ�鎩�����i���c�Z�E�����B�e�֎~�̂��������쒬�g�o���j�@�@�e�n�̖؋��̎ʐ^

�@

�@ �@

�@ �@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@����R�������@�q���ω��@�@�@�N���b�N�Ŋg��

�E�[�̎ʐ^�͖؋���l���X�O�Ő��삵���Ƃ����؋��i�����B�e�֎~�̂��������쒬�g�o���j

���������@�؋���l�̏\�������@�Y�o�V���@H29.9.20�@�������

�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@����R�������@���O�@�E�͌ɗ��@�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@����R�������@�Δ�i�O�}�{��A�̏��̔�j�@

�E�͕��Ɍ���12�����i�쐼�R���j�̓��H�W���@�@�@�@�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@�@

�����쒬

��y�@

�^�@�R�V����

���̃y�[�W�̖ڎ���

�؋���l�����삵���R��̖؋����u

�V�@�Б��_��l�ɂ��J�R�Ƃ���邪�A�Ђɂ����ďڍׂ͕s���B�V�����̖؋͎������ȂǂR��

�ł���B�؋���l�͎������𒆉��ɂ��āA����ɔ@���̘e���ł��链�吨�����F�Ɛ��ϐ������F��

����A����ɎO�������Č������ƌ����Ă���B������F���Ɗω���F����2�̂�1�{�̏��m���c����

�ɂ��Ē����Ă���̂ŁA�w�����킹�ɂ���ƃs�b�^���Ƃ������炵���B�i�����쒬�g�o�j

�@

�@ �@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@�^�@�R�V�����@�{���@�{���͈���ɔ@���@�@�@�N���b�N�Ŋg��

���Ɍ���12�����i�쐼�R���j�̓��H�W��

�@

�@

���Ɍ������쒬�^�@�R�V�����ɂāi�X���j�@�{���̈���ɔ@���@����ɎO�����@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

���Ɍ������쒬��y�@�^�@�R�V�����ɂāi�X���j�@�@�{���e�Ɉ��u�̖؋R���@�@�@�N���b�N�Ŋg��

���[�ʐ^�͌ɗ��A�E�[�͖{���Ɍf����ꂽ���@�R�����z

�@

�@ �@

�@

���Ɍ������쒬��y�@�^�@�R�V�����ɂāi�X���j�@�@�{���e�Ɉ��u�̖؋R���@�@�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@�^�@�R�V�����t�߂̕��i�@�@���ʐ^�͓��̉w���Ȃ����@�N���b�N�Ŋg��

�@�@

�����쒬

�����哰

���̃y�[�W�̖ڎ���

���R�̑n����1300�N�O���ÓV�c����ɑk��

�������q�̖���F��Ɋւ��R���[�����F�i�����D�j

�����쒬�ɂ́A�؋��l��90�ł��̒n�Ő��삳�ꂽ�Ƃ����A

�؋�������14�́A �V�����R�́A�����哰7�̂̍��v24�̂�����B

�@

�@ �@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�P�O���j�@ �����哰�i������V�����Ɨ��e�ɖ؋�������j

���ʐ^�͔����哰���������ƉE�ʐ^�͔�����V���̍��E���e�ɖ؋R铂ÂU铁i�l�b�g����N���b�N�Ŋg���j

�@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��[��������哰�̓����@�N���b�N�Ŋg��

���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@�����哰�t�߂̓c�����i

�@

�@ �@

�@���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@�����哰�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j �����哰�ƎQ���̈ꕔ�@�N���b�N�Ŋg��

���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@�����D�@�N���b�N�Ŋg��

������

�����쒬

��y�@

���_�R�V��

���̃y�[�W�̖ڎ���

�ޗǎ���ɍ��m�s��J�����A�k�É@�i��Ȃ��Â̂���j�̌�g�Ɠ`���B

�@���厛�̑啧�������ɂ������s��́A�ɒO�̍��z�����͂��߂Ƃ����l�\��@�����ĂĂ��邪�A

�k�É@�����̈�B�����̐Γ��Ăɂ͉��i10�N�i1403�j���������Ă���A���̎����̐Γ��ĂƂ��Ă�

�����ł��H�ȗ�ł��邽�ߕ��Ɍ��w�蕶�����ɂȂ��Ă���B

�@

�@ �@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�P�O���j�@�@���_�R �V���@�{���ƝG�z�@�@���W�@�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@ �@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�P�O���j�@�@���_�R�V���@�{���ƝG�z�@�Γ���(�l�b�g���)�@�@�N���b�N�Ŋg��

���i10�N�i1403�j���������Ă�Γ��ẮA���Ɍ��ŋH�ȗ�ł��邽�ߕ��Ɍ��w�蕶����

�ʐ^���͓����O�\�����_�������@

�@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�P�O���j�@�@�V��*�@�����@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�P�O���j�@�V��**�@�Q���@�@���O�@�@�@�N���b�N�Ŋg���@

�@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�P�O���j�@�V��**�@�Q���@��O�̕����r�@�@�@�N���b�N�Ŋg���@

�@

�@ �@

�@ �@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�P�O���j�@�V��**�����̔���_�Ё@�@�@�N���b�N�Ŋg���@

�@

�@ �@

�@

���Ɍ������쒬�ɂāi�P�O���j�@�V��**�����̒n�����ق��@�@�@�N���b�N�Ŋg��

���z��

�ɒO�s

����R�^���@

���ĎR���z��

���̃y�[�W�̖ڎ���

�s������������z36�V���������ł�������

�D�c�M���ɏĂ���č]�ˎ���Ɍ���ɕ��A�����B

�����V�c�̒��菊�Ƃ��ēޗǎ���A�s����������E��49�@�̈�ŁA�V��3�N

�i731�N�j�n���̍��z�{�@�̌�g���@�B���z�R�U�V�O����ׁA�ےÑ��̋����ł������B

���̌�A�V���V�N(�P�T�V�X)�D�c�M�����L�����r�ؑ��d���U���������ɁA�{���y��

�R�U�V�͎����D���ɋA���A�]�ˎ���ɍČ����ꂽ���A�R�U�V���̑����������́A

���������o�@�A���@�A�ՏƉ@�A���A�@�̂S�@(�����n�})�����ł���B

�ɒO�s�ɂāi�P�Q���j�@����R�^���@���ĎR���z���R��

�@

�@

�ɒO�s���z���ɂāi�P�Q���j�@�{���Ə��O

�ɒO�s�ɂāi�P�Q���j�@����R�^���@���ĎR���z���{���i��t�@���j

�@

�@

�ɒO�s���z���ɂāi�P�Q���j�@�ω����ƒ��瓰

�@

�@

�ɒO�s���z���ɂāi�P�Q���j�@�R������@�E�ʐ^�͐���

�@

�@

�ɒO�s���z���ɂāi�P�Q���j�@�s��@�E�͈�ב喾�_

�@

�@

�ɒO�s���z���ɂāi�P�Q���j�@�ٓV���@�E�͍s���

�@

�@

�ɒO�s���z���ɂāi�P�Q���j�@����R�^���@���ĎR���z���l�����\�������Ε�

�@

�@

�ɒO�s���z���ɂāi�P�Q���j�@����R�^���@���ĎR���z���R��O�@�E�͎萅��

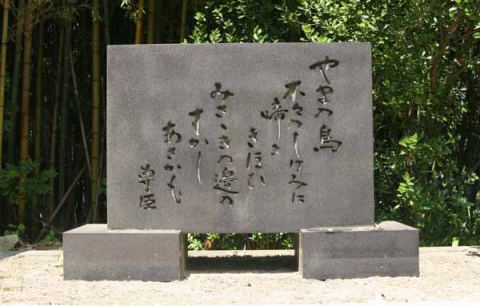

���z���ɂāi�P�Q���j�@����V�c��1288�`1339�� �u������� ����̌��[�� �������� �������Ȃ�� �䂭���̋��v |

�ɒO�s���z���ɂāi�P�Q���j�@�s�668�`749�� �u�R���́@�ق�ق�ƂȂ��@�������� �����Ƃ��v���@�ꂩ�Ƃ��v���v |

�ɒO�s

����R�^���@

�ՏƉ@

���z������

���̃y�[�W�̖ڎ���

�ɒO�s�ɂāi�P�Q���j�@����R�^���@���ĎR���z�������ՏƉ@

�ɒO�s�ɂāi�P�Q���j�@����R�^���@�ՏƉ@�{�� |

�ɒO�s�ɂāi�P�Q���j�@����R�^���@�ՏƉ@���� |

�ɒO�s���z�������z�u�}�@�N���b�N�Ŋg�� �l�����i���o�@�A���@�A�ՏƉ@�A���A�@�j |

�ɒO�s�ɂāi�P�Q���j�@����R�^���@�ՏƉ@ �ɗ� |

������

���{�s

����R�^���@�ʊi�{�R

���R������

(��˖�_)

���̃y�[�W�̖ڎ���

��˖�_�ɂ͖�J�^�̖�_�������J���Ă���B����V�c�S�P�˂�

��N�̎��A���������ƕs����������̂ƂȂ�A������Ж��ł������A

����ގ�����͂̒��Ŋ������ꂽ���ƂɗR������

���{�s�ɂāi12���j�@����R�^���@�ʊi�{�R�@���R��������˖�_�\��

�@

�@

���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@���������@�E�͕s������얀��

�@

�@

���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@�������ʗp����萅��

���{�s�ɂāi12���j�@�^���@���R��������˖�_�@�ʐ^�������_���A��t���A���O��

�@

�@

���{�s�ɂāi12���j�@����R�^���@�ʊi�{�R�@���R��������˖�_�뉀

�@

�@

���{�s�ɂāi12���j�@����R�^���@�ʊi�{�R�@���R��������_���@�ʐ^�E�͖�_���G�z

���{�s�ɂāi12���j�@����R�^���@�@���R��������˖�_���O��

���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@��������������ɗ� |

���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@��������t�� |

���{�s�ɂāi12���j�@����R�^���@�ʊi�{�R�@���R�������\��

���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@�������@�q��n���� |

���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@������������ |

���{�s�ɂāi12���j�@����R�^���@�ʊi�{�R�@���R��������˖�_��t��

���{�s��˖�_�������ɂāi12���j�@�뉀 |

���{�s��˖�_�������ɂāi12���j�@�l�����\������ |

���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@������������ |

���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@���������O�� |

���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@�������\����̓��k���ʒ��]

���{�s

���{�s

����R�^���@

�Z�b�R�h�ю�

���̃y�[�W�̖ڎ���

�~�a�V�c�̒��莛�@

�V���̖@����l�ɂ��J���`�����`���

�M���ɏĂ��ꂽ��A�V�ЂŔp���ƂȂ������A�ߔN�ɕ��������B

�V���̖@����l�ɂ���J��`�����`��邪�A���@�g�o�ɂ��A�~�a�V�c(786�`840)�̒���ɂ��A

�V��10�N(833)�O�@��t���J�n�����Ƃ����B��t���L�c�_�Ђɔ��܂��Ă���ƁA�����̐�l�����̒n���w������

��h���s������Ղ������B��h�𐬔s�����h�s���������������_�Ƃ��A���̗�Ţ�\��ʊω������{��

�Ƃ������@���h�ю��Ɩ��t�����B���͈ꎞ�A����76���ɋy�ԑ厛�@�ɔ��W�����B��ɐM���ɂ��Ă������A

�V�ЂȂǂŔp���ƂȂ������ߔN�ɍċ������B�i���@�g�o���������̗v��j

�@

�@

���{�s�ɂāi�V���j�@����R�^���@�Z�b�R�h�ю��Q���@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

���{�s�ɂāi�V���j�@����R�^���@�Z�b�R�h�ю��@�{���i�{���͏\��ʊω��j����������@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

���{�s�ɂāi�V���j�@����R�^���@�Z�b�R�h�ю��@�����@�E�͉r�̔�@�N���b�N�Ŋg��

��r���u���D�̂܂�ւ�ɘh�ю��䂪�g�̑D�̏o���m��ʂ��v

���͖{���̕��d�@�{���̏\��ʊω��͔镧�łS���Q�P���ɂ̂݊J���A�ʐ^�̊ω��͑O�����̊ω���

���{�s�ɂāi�V���j�@�Z�b�R�h�ю� �O�@��t���@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

���{�s�ɂāi�V���j�@����R�^���@�Z�b�R�h�ю��@�얀����F���a�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

���{�s�h�ю��ɂāi�V���j�@���������嗳�����A�r�_���A�ٓV���@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

���{�s�h�ю��ɂāi�V���j�@���O�@�@�@�N���b�N�Ŋg��

���a�ɕ����������O�͍�_�W�H��n�k�œ|�������A��]�̏��Ƃ��čĕ��������B

�@

�@ �@

�@

���{�s�h�ю��ɂāi�V���j�@����f���h�̎萅�@�����͎������@�E���Z���ב喾�_�Ǝq�����n���@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

���{�s�h�ю��ɂāi�V���j�@��������n���@�����n���@���q�n���@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

���{�s�h�ю��ɂāi�V���j�@�����̐Ε��@�E�͐Α����d���i�`���̕��c�M���̋��{���Ȃǁj�@�@�N���b�N�Ŋg��

���{�s

���{�s

�^���@�䎺�h�ʊi�{�R

�b�R�_��

�i�b�R��t�j

���̃y�[�W�̖ڎ���

�b�R�̏~�a�V�c���菊

�J�n�ȗ��A��1200�N�ɂȂ�Ù�

�����{���Q�q���ꂽ�c���䂩��̎��@

�~�a�V�c��l�ܐ^�����O�i�@�ӓ�j�́A�@�ӗ֊ω��ւ̐M�������A�V��5�N�i828�j�����@���i�Z�p���j�ŏC�Ƃ����A

�l��{�E���{�_���A�A�c�_������b�R�ւƓ����Ă������B���̎��A�܂���C�̋��͂̂��ƁA�_�ɂďC�s���s�����Ƃ����B

�V��7�N�i830�j��C�͍��̖�܂̑傫�����@�ӗ֊ω��������A�{��(�镧)�Ƃ��āA�V��8�N�i831�j�{���͗��c�����B

�_��(����)�Ƃ̓}���g���A�^���Ƃقړ��`�ŁA���̐^�̌��t�Ƃ����Ӗ�������B���̏d���Ȃǎw�蕶�����������B

���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�@�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j

����ɍb�R���{�R���Q����茩��@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�P�Q���j�@�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�@����ɍg�t�̍b�R������@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

���{�s�b�R�ɂāi�S���j�@�^���@�䎺�h �b�R�_���@�b�R��t�@�m���� ���͓������A�E�͐��ʂ��@�N���b�N�Ŋg��

�@���̐m����͒����ɍ������l�r����\���A���E�ɒቮ����i�Ⴂ�ɎO�Ԉ�˔��r��ٌ̈^�ł���i���������j

�@

�@ �@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�@�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�@�@�{���@���͝G�z�@�E�͓���

�{�����ؑ��@�ӗ֊ω������͑��̊ϐS���A�ޗǂ̎������ƂƂ��ɓ��{�O�@�ӗւƏ̂����B�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�P�Q���j�@�^���@ �b�R�_���i�b�R��t�j�@�ӏH�̖{���ƎR��@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�@�^���@�䎺�h �b�R�_���@�b�R��t�@�m�����i���{�s�w��d���������j

���m���͍L�ړV�@�E�m���͑����V�@���R�̎w�蕶�����ꗗ�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�@�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�����@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@ �@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�@�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�@�Q���ƐΕ��@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�@�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�@����ω����@�N���b�N�Łi�P�Q���j�g��

�@

�@  �@

�@ �@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�@�{��

���͒������В��^���ΑK���@�E�͕o��ḑ��ҁ@�E�[�͓��R�̊T�������@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�@���O�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@ �@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�@�������Ƒ�t���@�N���b�N�Ŋg��

���[�ʐ^���_�ɂāi�P�Q���j�@�g�t�̍��̏��O�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@ �@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�@�ω����ƕs�����@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

���Ɍ����{�s�^���@�䎺�h�b�R�_���ɂāi�S���j �@�ٓV���ƍb�R�i�N���b�N�ōb�R�̈���蕶�j�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

���Ɍ����{�s�^���@�䎺�h�b�R�_���ɂāi�S���j �@�����̍��@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�_���ɂāi�S���j ���ɐ�w�@�ԗ쓃�ƍ����{�L�O�A����@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t�j�ɂāi�S���j�@������萅�ɁA�o�l�ˁ@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t�j�ɂāi�P�Q���j �@������R������@�ӏ�ˁA�Ԓˁ@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t�j�ɂāi�S���j �@�����狛���ˁA�ӏ�ˁA�Ԓ��@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t2�j�ɂāi�S���j�@���������Ò|�R�u�L�O���A���w�R�l�̔�A��ˁ@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t2�j�ɂāi�P�Q���j�@��i�҂Ƌ��z�����ʊ_�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t�j�ɂāi�P�Q���j�@���s�����ʓW�]�@�N���b�N�Ŋg��

�@

���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t�j�ɂāi�P�Q���j�@���s�����ʓW�]�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t�j�ɂāi�S���j�@���s�����ʂƐ��{�s�k���i���w�@�j���ʓW�]�@�N���b�N�Ŋg��

���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t�j�ɂāi�S���j�@���p���ʓW�]�@�N���b�N�Ŋg��

���R��

�_�ˎs����

�V��@

�O�g�R���R��

���̃y�[�W�̖ڎ���

���������̒��j��b�i���傤���j���J�R�A���̓����F������������������

�����V�c�̒��莛�Ƃ��ė�T2�N�i716�j�ɔ���ҁE���������̑��̓����F�����������������������B

�J�R�i����Z�E�j�͓��������̒��j�E��b�i���傤���j�Ƃ����B�n�����̌����͍O��8�N�i1285�j�ɏĎ����A

���������͂���ȍ~�̍Č��ɂ��B�J�R���b�i��͓����s�䓙�j�͎Ⴍ���ďo�Ƃ��A�����g�ƂƂ��ɓ��ɓn�����B

�_�ˎs����ɂāi11���j�@�V��@�O�g�R���R���{���i����j

�_�ˎs����ɂāi11���j�@�V��@�O�g�R���R���m����i�d���j

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�Q�� |

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�V����25�Ԕ� |

�@

�@

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�Q��

�@

�@

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@����

�_�ˎs����ɂāi11���j�@�V��@�O�g�R���R���{���i����j

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@����ɓ� |

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j �{���̂т鑸�� |

�@

�@

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@����ɓ�

�@

�@

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@����ɓ��ƈ���ɔ@�������i�d���j�i�N���b�N�g���j

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�O�d�� |

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�O�d��  �_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�萅�ɂƎO�d�� |

�@

�@

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�얀���@�@�E�͌얀�d

�@�@

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�n���� |

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�����r |

�@

�@

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�m����i�d���j�̓����i�N���b�N�Ŋg���j�@�@�E�͏��O

�@

�@

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�������@�@�E�ʐ^�������̌���Ɏ߉ޓ��̉����̐�[��������

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@���R����脉��䋴 |

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j ���̉@�̈��  �_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@脉��䋴 |

�@

�@

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@���q��

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�L |

�_�ˎs�������R���ɂāi11���j ���Ɉ�ב喾�_ |

���R���������{�@

���̃y�[�W�̖ڎ���

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@�������{�@�@���w�薼�� �͒r���͎R���뉀

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@�������{�@�@�͒r���͎R���뉀

���w�薼���뉀

�@

�@

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@���{�@�R��@�@�R������ƌ���

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@�������{�@�@���@ |

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@���{�@�뉀�����t�� |

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@�������{�@�S�i |

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@���{�@�Q�� |

�@

�@

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@���{�@�뉀�@�@

�@

�@

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@���{�@�@�L����1�@����萅���i����Ύ萅���j�@�E�ʐ^���L���̂Q

���R���������ۉ@

���̃y�[�W�̖ڎ���

�_�ˎs�������R���ɂāi�P�P���j�@�������ۉ@

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@�������ۉ@�O�� |

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@�������ۉ@�� |

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j �������ۉ@�@�u�Ǝq����v�̔� |

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@�������ۉ@�R�� |

���R���������A�@�����@

���̃y�[�W�̖ڎ���

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@���A�@�O�� �ʐ^�N���b�N�Ő��A�@�뉀�̐����� |

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j �������A�@�R�� |

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@����@�O�� �ʐ^�N���b�N������@�뉀�̐����� |

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j ��������@�R�� |

����R

�_�ˎs�k��

����R�^���@

���R����

���̃y�[�W�̖ڎ���

��1400�N�O�V���̖@����l���J�����Ù�

�V���I�ɍF���V�c���J�����Ù��Ŏ��\�]�̎q�@�i���݂͒|�ю��Ə\�։@�̂݁j

�����厛�@�ł������B�{�R�ƊW���铿�쏫�R�A���d���̒W�͏��L�n�����̕揊������

���2�N�i651�j�F���V�c�̒���ɂ���C���h�̑m�@�����J�R���A�����n����F��{���Ƃ���B�V��19�N�i747�j�A

�s���t�����������A�O�m14�N�i823�j����V�c�̒���ɂ��O�d�������������Ɠ`���B

�d�����E�ł������ԏ����A�R�����Ɋւ�邱�Õ����������B

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�Q�����{��

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�{���@�@�Ε������N

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@��t���i�d���j�@�E�͂т鑸�ҁi�N���b�N�Ŋg��j

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�{���E�̖�t���@�@�ʐ^�E�͖{��������̑�t�䒃��

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�{���̝G�z�@�E�ʐ^�͖{������^��������

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�n�������@�@�E�͍F���V�c���菊��

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�����̎U�݂���n������

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@���O�@�E�͒��v�ݐ��ω����i�N���b�N�Ŋg���j

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�m����

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�m����̐m���i���E��j

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�Q��

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�Q��

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�������R

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@���쏫�R���

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@���쏫�R����@�W��㓿�쏫�R�A���Ώ��A�W�͏��̕�

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@���쏫�R���

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�O�d���i�d���j�@����@�����J���Ă��� �@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�O�d���i�d���j�@�E��D�̓N���b�N�g��

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�萅�@���̋�D�̓N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@���\���ӏ����߂���

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�t�߂̔d���̕��i�i�Z�b�R���]�j

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�t�߂̔d���̕��i�i�Z�b�R���]�j

�Ε����q�@�@�|�ю�

�_�ˎs�w��뉀

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�q�@�@�|�ю��R��

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�q�@�@�|�ю��뉀�i�_�ˎs�w��j�@�����͎��\�]�̎q�@��������

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�q�@�@�|�ю��뉀�i�_�ˎs�w��j

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�q�@�@�|�ю���������O�����@�@�E�͎R��O

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�q�@�@�|�ю��̊������{������

�Ε����q�@�@�\�։@

�_�ˎs�w��뉀

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�q�@�@�\�։@�@�E�͏\�։@�뉀��D�i�N���b�N�g���j

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�q�@�@�\�։@

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�q�@�@�\�։@�i�_�ˎs�w��뉀�j

�W�͒�

�_�ˎs�k�� �W�͒�

�����@

����R�ב���

���̃y�[�W�̖ڎ���

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����̋A�H�ɍ݂�����

���Ɍ��W�͒��ɂāi�Q���j�@�����@�@����R�@�ב����i�i�����������j�j

���Ɍ��W�͒��ɂāi�Q���j�@�����@�@����R�@�ב���

�C���@

�O�؎s

�{�R�C���@

��J�R��R�������@

���̃y�[�W�̖ڎ���

��1400�N�O�V���̖@����l���J�����Ù��B�F���V�c��ԎR�@�c

�䂩��̎��B�G�g�̎O�؏�U�߂œ����Ƌr���Ď��̐m�����o�}����

�F���V�c�̒��莛�œV���̖@����l���J����Ɖ]���B��殎��i�����������j�Ə̂��A1681�N�Ɍ㐼��c�ɂ���

�C���h�̐��n���ɉ���Ɉ��݁A����@�Ƃ����B�d���n���ɑ����@���J��`���������@�̈�B��������ɂ͐��\��

���F�ƕS�O�\�]�̖V�ɂ������A�ԎR�@�c���s�K�����B�H�ďG�g�̎O�؏�U�߂ŁA�ʏ������̐w�ƂȂ������R��

�Ί_���c���đS�R���Ď������B�������铰����1610�N�ȍ~�̏����喼�̊�i�ɂ����̂ł���

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�m�����@

�G�g�ɂ��ꕔ�Ď������m���̋��Ɠ������u�@�ʐ^�N���b�N�ʼn���@�̐��������o�܂�

�@

�@ �@

�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�m����̏Ă����m�����̈ꕔ�@�����̎ʐ^�N���b�N�Őm����̐��������ł܂�

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�[�o���E���������@�N���b�N�ŋ�D

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�{�V���̖�\���@�N���b�N�ŋ�D

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R�@��殎� ����@�@�{�V���̖�\��

�@

�@ �@

�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@��V���@�]�ˏ����̔��r���i�N���b�N�������j�@����Ɠ�V���G�z�i�N���b�N�g���j

�@

�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@��V���̓�V�i�N���b�N�Ő�����D�j

�@�@

�@�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�{���i�d���j�@�ʐ^�N���b�N�ŋ�D���g��\��

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�{���i�d���j�@�ʐ^�N���b�N�ŋ�D���g��\��

�@

�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�얀����@�N���b�N�Ő�����D�@�E�ʐ^�͋����̈ē���

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�s�ғ��i�s�w�蕶�����j���s�҂̂����蓰

�y�����̊�i�ɂ��@�ʐ^�N���b�N�Ő��������ł܂�

�@

�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�s�ғ��i�s�w�蕶�����j���s�҂̂����蓰�@�y�����̊�i�ɂ��@�ʐ^�N���b�N�Ő�����

�@

�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@������V�̉������@�ʐ^�N���b�N�Ő��������o�܂�

�@

�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�J�R���@���ɉE�߂̊�i�œV������̖@����l���J��@�N���b�N�ŋ�D

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�J�R���@�N���b�N�ŋ�D

�@

�@ �@

�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�o�ˁ@�ʐ^�E�͓��R���������\�{�̗��D

�@

�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�O��喾�_�i�d���j�@�N���b�N�Ő�����D�@�G�z�̓N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�O��Ёi�E���ʁj�N���b�N�Ő�����D�@���Ԃ̓N���b�N�f�g��

�@

�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�O��Ђ̏ۂ�富҂̒����@�ʐ^�N���b�N�f�g��

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@���i�d���j

�ʐ^�N���b�N�ŋ�D�g��\��

�@

�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�[�o���E�ɗ��t��

�@

�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�[�o���E�ɗ��t��

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@ �[�o���E�ɗ��t��

�@

�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@���ʐ^�͔[�o���@�@�E�͖{�V�ɗ��Ǝv���闧�h�Ȍ���

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�萅

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�P���

�ʐ^�N���b�N�ŋ�D�g��\��

�@

�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�����̐�n��

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@

���ǂ��|�b�N������i�N���b�N�Ő����j

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@���q�n��

�@

�@

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�L�������@�@�@�E�͎Q���i�O���͐m����A����͓�V��ւƑ����j

�^���@

����s

����R�^���@

�Ɋy�R��y��

���̃y�[�W�̖ڎ���

��y���͓��厛�ċ��̂��߂ɐ݂���ꂽ���厛�d���ʏ�

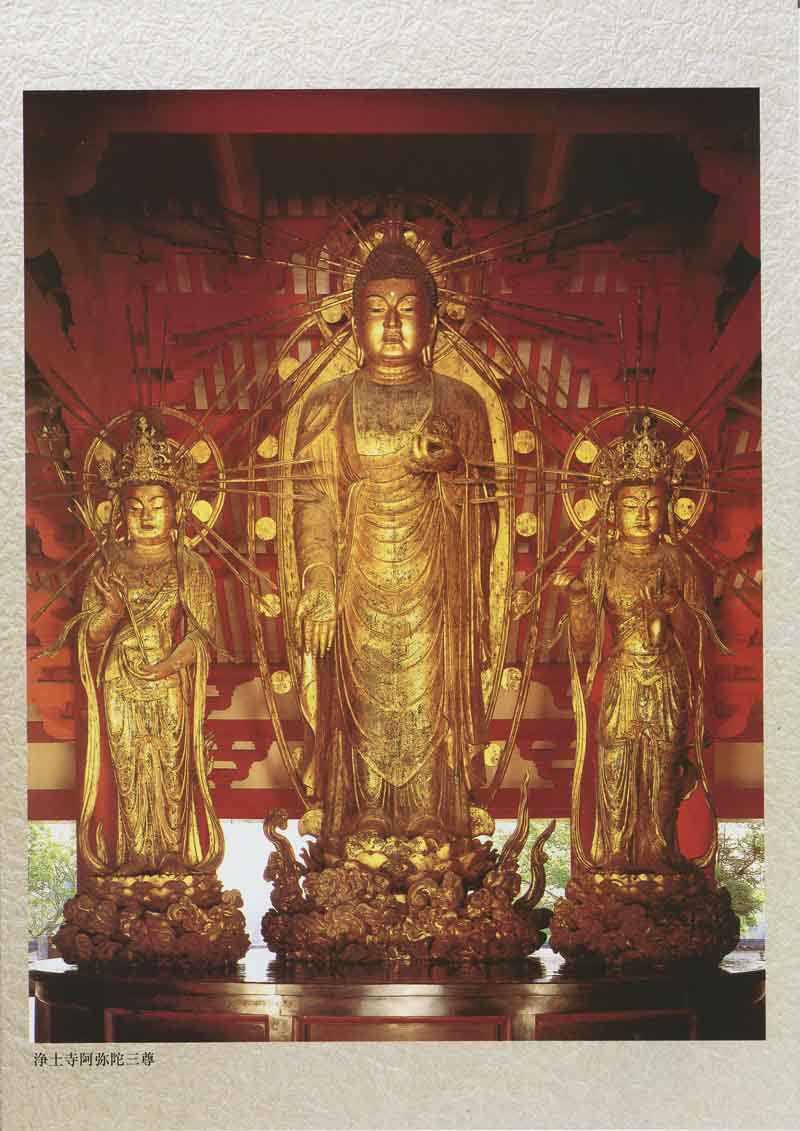

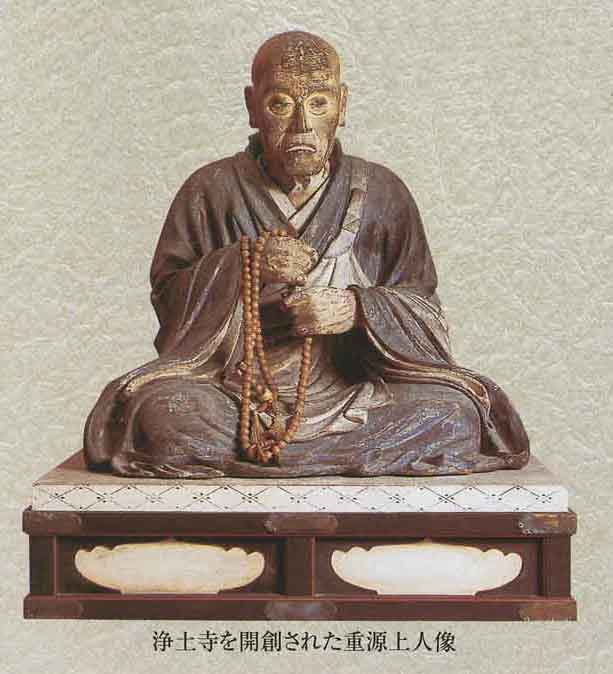

���厛�ċ��҂̏d�����{���̊J�R�ŁA����̑刢��ɎO������������

����4�N�i1180�j�A���d�t�̏Ă������ŁA���厛�̑啧�a�A���������Ă��������B���̑啧�̍ċ��̑��ӔC��

�ƂȂ����d���͑啧�ċ����Ƃ̋��_�Ƃ��āA�ɉ�A���h�ȂǓ��{��7�����ɓ��厛�u�ʏ��v�����B���̈��

�d���ʏ��E��y���ł���B��y���̏��ݒn�͓����A���厛�̂ł������B��y���̊J�R�A

�����y���̈���ɎO�����ݎ҂͓��厛���ċ������d����l�ł���B

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�Q���@���ʂ͏�y���i����j

�ʐ^�N���b�N�ŋ����} �@�@�p���t���b�g�̋����}

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@��y���i����j�@�N���b�N�œ�������ɎO����

�@

�@

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@��y���i����j�@�ʐ^�E�͓����̈���ɎO���i����j

�ʐ^�E�͒����Ɉ���ɔ@���A���Ɋω���F�A�E�ɐ�����F�i���@�p���t���b�g���j�@�N���b�N�Ŋg��

�����̈���ɑ���5m30cm�A���e�̕�F��3m70cm�Ƒ傫���B�d����l�̌����A���t���c�̍�B

�@

�@

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@��y���i����j�ʐ^���͎w�蕶�����ꗗ�\�i�p���t���b�g���j

�p���t���b�g���N���b�N����Ɗg�債�܂�

�@

�@

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@���O���i���d���j

�@

�@

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�J�R���i���d���j�ʐ^�N���b�N�ŋ�D

�ʐ^�E���p���t���b�g�̊J�R�d����l�̑��i�N���b�N�Ŋg�債�܂��j

�@

�@

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@����

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�o���ƕ��ꓰ

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y��

�����@�N���b�N�����g��

�@

�@

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�{���i��t���j�i�d���j�@�ʐ^�E�͐��ʁ@�ʐ^�N���b�N�ŋ�D

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�s����

�@

�@

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�����@

�ʐ^�N���b�N�œ����i��y���ł͓����Ƃ������j������

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@��������@

�ʐ^�N���b�N�œ����i��y���ł͓����ƌ���Ȃ��j������

�@

�@

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@��������@

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�����_��

�@

�@

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�����_�Ж{�a�i�d���j�@�ʐ^�N���b�N�Ő�����D

�@

�@

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�����_�Дq�a�i�d���j�@�ʐ^�N���b�N�ŋ�D

�@

�@

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�Q��

�@

�@

���Ɍ�����s����R�^���@�Ɋy�R��y���ɂāi�U���j�@�A�W�T�C�@�A�W�T�C�ȁ@�A�W�T�C��

�V��@

�����s

�V��@

�@�؎R��掛

���̃y�[�W�̖ڎ���

�������\�Z�ԗ��

��1400�N�O�V���̖@����l���J�����Ù�

�O�g�t���̔��|�����@����l���J����

��掛�J��A�@����l�͖�1400�N�O�A�V�����璆���A�S�ς��o��

���{�̔d�B��ΌS�i�����s�j�ɍ~�藧���A������@�،o�̗�R��@�؎R�ƍ���

���ƌ����B�@���͐_�ʗ͂���A��l�ƌĂ�A�]���͓s�ւ��L�܂�A

��賌��N�i650�N�j�F���V�c�̒����Ŗ@������掛�����Ă��Ƃ����B

�]�ˎ���ɂ͕P�H��̏��{�c�Ƃ��x�����B

���Ɍ������s�ɂāi�X���j�@�������\�Z������@�V��@�@�؎R��掛

�����i��ߊt�j�i�d���j�@�ʐ^�N���b�N�Ŗ@�؎R�ē��ց@��r�̂�

�u�t�͉� �Ă͋k �H�͋e �������Ȃ�@�̉؎R�v

�Ɖr��ꋫ���ɂ͋k�������A�т���Ă���

�@

�@

���Ɍ������s�ɂāi�X���j�@�V��@�@�؎R��掛�@���ʓ����@������

�g�t�̍��̎ʐ^���@��掛����T�C�gYOUTUBE��

�����s�ɂāi�X���j�@��掛�@�Q�� ��s���O�����Ԗڂ̐Βi |

�����s�ɂāi�X���j�@��掛�@�Q�� ���ʓ��������Ԗڂ̐Βi |

�����s�ɂāi�X���j�@�V��@�@�؎R��掛�@��s��

�����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@�����i��ߊt�j |

�����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@�����i��ߊt�j |

�V��@�@�؎R��掛�ɂāi�X���j �����G�z�u��ߊt�v �@�����z�u�}�l�b�g1 |

�����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@�����i��ߊt�j�w�� |

�@

�@

�����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@���O

�����s�ɂāi�X���j�@�������\�Z�ԁ@�V��@�@�؎R��掛�@�O�d���Ƌ����i��ߊt�j

�����s��掛�ɂāi�X���j�@�O�d���i����j �@�@�@�@�@ |

�����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j �O�d���i����j�ʐ^�N���b�N�Ő����� |

�����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j �O�d���i����j |

���@�̍Ő����i����j �l�b�g���]���@�N���b�N�g�� |

�����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@�ٓV���Ɩ������i�d���j |

�����s��掛�ɂāi�X���j�@��@���i�d���j �����s��掛�ɂāi�X���j�@��@���i�d���j |

�����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@���̉@�ւ̎Q�� |

�����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@���q�喾�_�@������ב喾�_ |

�����s��掛�ɂāi�X���j�@���q���@�����}�l�b�g2 |

�����s��掛�ɂāi�X���j�@�s�ғ� |

�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@�����r |

�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@�O�d���Ə�s�� |

�����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@�{�V�@�n���@ |

�����s��掛�ɂāi�X���j�@�{�V�A�n���@�� |

�����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@�V�ّS�i

�����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@��

�@�؎R�א��@

�i��傤����j

�@�؎R��掛�̌��������@

�@�@

�@�@

�����s�ɂāi�X���j�@�א��@�n�����ƈ�掛�̊Ŕ�

�����s�ɂāi�X���j�@��掛�O���א��@�@�R��i���u����̎���j

�����s�ɂāi�X���j�@��掛�O���א��@�@���q�n���� |

�����s�ɂāi�X���j�@��掛�O���א��@�@������ |

�����s�ɂāi�X���j�@��掛�O�̗א��@�@�R�� |

�����s�ɂāi�X���j�@��掛�O�̗א��@�@���q�n���� |

���|��

�O�g�s�t��

�V��@

���|��

���̃y�[�W�̖ڎ���

�V���̖@����l���J�����Ù�

��ړ��ŗL���A�t���ǂ̏o�g�n�ł�����

���|���͂��c�_�Q�N�i705�N�j�@����l�ɂ���ĊJ�c���ꂽ�Ù��ŁA�{����

�V������`����ꂽ�ƌ�����t�ڗ����@��(�镧)�B���Ԃ̔��|����_�X����������

�����Ă������߁u���|���v�ƌĂꂽ�B ����Ɍ��Ɠ�k������̗̎�ԏ�����

��⸈��`���ق��A�t���ǂ̕��A�ē����O���M�̉��m�c����Ă���B

���ӂ̓��́u��ړ��v�ƌĂ�A���N�A��ڂӂ��܂肪����ɍÂ����B

���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@�ʐ^�N���b�N�Ő�����

���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@�Q�� |

���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@���O |

���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@�R�� |

���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@�{�� |

���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j ���{�����t���@�@�N���b�N�Ŗ�t���\���� |

���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j ���{�����t���@�쑺���݂� |

�O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@���ۋ� |

�O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@�S���r |

���ۋ��̋}���z�́A���ւ̓��̂�̌�������\�����Ă���B

���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j �n����F�� |

���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j ������Ƃ炷�蕶 |

���Ɍ��O�g�s�s���@���|���ɂāi�T���j�@��ړ��@�}���ȁ@�t�W��

�@

���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@�M�\�� |

���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@��r�̐Δ� |

���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j �ԏ���͂���⸈��i���d���j�@�N���b�N�Ő����� |

���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j �F�쌠���Ё@�N���b�N�Ő����� |

���ю�

��ˎs

�^���@

���ɎR���ю�

���̃y�[�W�̖ڎ���

�p���V�c�̖��Ő������q���n���̌Ù�

��O�͐��{�X�� ��������}���Ð�������

���ю��͕�ˎs�ɂ����^���@�P���̎��@�B���Ɏ�����1�B�{���͎߉ޔ@���B

�����͓����^���@���A�@�A����R�^���@�����@�A�^���@��o���h�����@�A���h����@�B

���`�ɂ��A����A�p���V�c�̖��Ő������q���n�����A

��������ɔ@��ċ������Ƃ����B�i�Q�l�j

��ˎs���тɂāi1���j�@�^���@���ɎR���ю��i�ւ���j�@

��ˎs���тɂāi1���j�@���ю��@��t���@ |

�@��ˎs���тɂāi1���j�@���ю��@�{���@ |

��ˎs���тɂāi1���j�@���ю����������^���@���A�@�@ |

��ˎs���тɂāi1���j�@���ю��@�ω����@ |

��ˎs���тɂāi1���j�@ ���ю��Α��I�Ր����@ �N���b�N�Ŋg���@ |

��ˎs���тɂāi1���j�@���ю��@�Α��I�� |

�~����

���{�s

���{���c�R�E�㉤�R�~����

�@���̃y�[�W�̖ڎ���

�@���{�s�ɂāi�P���j�@���{���c�R�@ ��t�����c�R�V�������s���������� |

�@���{�s�ɂāi�P���j�@�㉤�R�~���� �{���@ |

�i�V��

�O�c�s

�����@

���R�i�V��

���̃y�[�W�̖ڎ���

���Ԃ̎�25���̈��

���傤�ԉ��A���O���A�Ԃ̂��イ����Œm���閼��

�@�i�V���͉����N�ԁi1370�j���A�������{�Ǘ̐E�א엊�V����~�Z�V�c�̖��ɂ�莵���������������A�ʌ����T�t���J�c

�Ƃ���T���B�����@��{�R�`�����i���l�s�ߌ��j�̒����ŁA������17�J���B�ʌ��T�t�䂩��̒ʌ��h���@��8,900�����𐔂��A

�䍑�ł͍ő勉�̏@�c�ł���B�{���͎߉ޔ@���A����@���A����ɔ@���B�H�t�a�ɂ͉Ζh�ɗ쌱���炽���ȏH�t�O�ږV�匠���A

�J�c���O�ɑ�n����F�A�����t�ɑ�ϐ�����F�A����̐M�M�R�{��������V�̌䕪�g���J���Ă���B�����́A���i7�N�i1778�j

�ɍČ����ꂽ�{���A�J�c���A�ɗ��A�ڕo�A���@�ƁA���a40�N�̑䕗�ŕ��A�Č����ꂽ���g��i�������j�̂ق��A�ʓe��A

���{��A�R��i�m����j�A�����t������B�����n16000�A40�����̎��L�т�6�����̎O�c�쉀�A�����쉀�����L�����B

�i�ȏ�͉i��HP���j�@���Ԃ̎�25��

�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���R��i�m����j�@���Ԃ̎�25���̈��

�@

�@

�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���R��i�m����j�̐m��

���Ɍ��@�O�c�s�ɂāi6���j�@�i���i�悤�������j �{���ւ̎Q��

�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���@�{���@�{���͎߉ގO��

�@

�@

�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���ʓe��@�@�ʐ^�E�͊������̒��g��

�@

�@

�O�c�s�ɂāi5���j�@�i�����g��i���a40�N�̑䕗�ŕ��Č����ꂽ�j

�@

�@

�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���@�����t���L���@�@�ʐ^�E�͋��{��

�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���R��i�m����j�O�̒r

�@

�@

�O�c�s�ɂāi6���j�@�i���R��i�m����j�O�̒r

�@

�@

�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���̖�i��O����ʓe��A���g��A���{��j�@�@�ʐ^�E�͎R���������E�̎萅��

�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���R��i�m����j�����̊ω����@�O���ɒ��g��

�@

�@

�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���R��i�m����j�ڂ̎Q���@�@�E�ʐ^�͖{��

�@

�@

�O�c�s�i�ɂāi5���j���Ԃ̎�25�����i�̉��@���J�̃~���}�I�_�}�L�ƃX�Y�������̑����킠��

�@

�@

�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���ٍ̕����V�i���傤�ԉ��̒��ɂ���j�@�ʐ^�N���b�N�ŋ�D�g��\��

�O�c�s�i�ɂāi5���j�@�i��O���Ԃ̂��イ����

�@

�@

�O�c�s�i�ɂāi6���j�@���O���E�ԏҊ����@�O�c�s�̊ό��X�|�b�g�@�ԏҊ����@�A�����ȁ@�A������

�@���Ɍ��@�O�c�s�ɂāi6���j�@�i�����Ҋ������W�]�@

�@

�@

���Ɍ��@�O�c�s�ɂāi6���j�@�i�@�L���@�@�@�@�@�@�@�@�Ҋ������i�R���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�O�c�s�i�ɂāi5���j�@���O���E�ԏҊ����̉��O

�@

�@

�O�c�s�i�ɂāi5���j�@���O���E�ԏҊ����̉��O

�ԎR�@

�O�c�s

�^���@

�����R�ԎR�@���

���̃y�[�W�̖ڎ���

�ԎR�@�̕�@�����O�\�O�ω����ԊO�n

�J�R�͈�掛�Ɠ����V���̖@����l

��賂Q�N�i615�N�j�V�����n�������@����l���B���{������t�ڗ����@���B

��ɐ����O�\�O�ω���ꒆ���̑c�A��Z�\�ܑ�ԎR�@�c(�ԎR�V�c)�����O�T�N(1008)

��N41�˂Ō���䂳��閘�A�����ŕ����C�s�ɗ�܂ꂽ�B�@�c�̂���̂����̎���

�����A���ꂪ�ԎR�@��_���ł���B�ȗ����R�͉ԎR�@�c�i�ԎR�@�j�̕���

�������Ƃ��ĉԎR�@��������Ƃ���Ɏ������B

�@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@�m����

�O�c�s�����R�ԎR�@�ɂāi7���j�@�萅�̒n�� |

�@ �@ �@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@�m����̐m���i���E�j�@ �@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@�m����̐m���i���E�j�@ |

�@�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@ �m���傩��{���ւ̎Q���@ |

�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@�{���@�ԎR�@�c�a �\��ʊω����@�ԎR�@�c���@�O�@��t�������u����Ă� |

�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@�{���ԎR�@�c�a�i���j�Ɩ�t���i�E�j

�@�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@��t���@ �@�{���̌������ĉE�ɍ݂�A��t�@�������u����Ă���@ |

�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@ �ԎR�@�c��ˏ��@ |

�@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@�K���̎��n���@�@�ʐ^�N���b�N�Ő����@

�@�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@���O�@ |

�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@��������i�E�ɍr�_�Ёj |

�@�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@���������̂�������1�@ |

�@�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@���������̂�������2�@ |

�@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@����������̓W�]�i���ɗL�n�x�m,�A�E�ɐ�䎛�j

�ԎR�@���䐻�ɂȂ�{���̌�r�́B

�u�L�n�x�m�@�[�̖��͊C�Ɏ��ā@�g���ƕ����Ώ���̏����v

�@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@�O���r�_�@ |

�@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@�O�@��t�� |

�@

�@

�@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j �@�ԎR�@�W�]�䂩��L�n�x�m�Ɛ�䎛��

�@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi8���j�@�ɗ��@ |

�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi8���j�@��t���@�ڗ����a |

�����@

�_�ˎs�k��

�����@

�܌؎R������

���̃y�[�W�̖ڎ���

�s��ɂ��J�R�Ɠ`���Ù�

���R�͐������q�̑��n�A�s���F�J�R�Ɠ`������Ù��B�ߐ��C���m�ŒʑT�t�ɂ�蒆���J�R���ꂽ�B

���{���͖�t�@���ŁA�^���@�ł��������A�������N(1804)�����@��{�R�i�����\�����������V�t����������A

�ȗ��A�i�����������ƂȂ����B���a40�N�����玛�����Z�ƂȂ�r�p���i���A�Ăь������̕���������Ă���B

�{���̎R���́u�܌؎R�v�ŋߗׂ̓L�ˎ��́u�ƌ؎R�v�A�������́u�O�؎R�v�ł���A�Â�����[���W��

����Ǝv����B����̒n������A���̕t�߈�т��R�x�M�̓���ł������炵���B�i�������j

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������@�ÐF���ӂ��R��@�@�N���b�N�Ŗ�̓���������

�@

�@ �@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������@�������猩��R��Ƒ����@�̖�̂��銢�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������J��@�@�ӗ֊ω����J��@�E�͊J��ɂ�����G�z�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������J��@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������@�Q���@�@�N���b�N�Ŋg��

�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������@�Q���@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������@��������n�����@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�@ �@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������@�����̐Ε��E����@���A�n�����@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������@�����̐Ε��E�\��ʊω��@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������@������ƌ����s�����@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

�_�ˎs�k���܌؎R�������ɂāi�W���j�@�@���͕Ɋ�@�O���狏�m�@➈@�E�͒����J����}�Ƃ̖@➈�

���́u�Ɋ�@�ꗹ�狏�m�v�͎ēc���̖@���B�@�ēc���͕��ɌS�呺�̐V�݉ƂŁA���m���ʑT�t���L�n��

����ꂽ���A�T�t�ɋA�˂��āA���̐������q���n�A�s��J�R�̗�ՂɁA��F����������i�����B

�@

�@

�_�ˎs�k���܌؎R�������ɂāi�W���j�@���萬�A�̊~�̐_�i�N���b�N�ŗR�������j

�E�͕��Ɍ��ό�100�I�g�t�̖������v�킹�镖������

�@

�@ �@

�@

�_�ˎs�k���܌؎R�������ɂāi�W���j�@�犠�����n�i�����j�t�߁@�E�͐犠�_���@�@�N���b�N�Ŋg��

�������ɗאڂ��镐�Ƀm��S���t�R�[�X�̌��������犠�_��

�^���@

�_�ˎs�k��

�^���@�P��

�ƌ؎R�L�ˎ�

���̃y�[�W�̖ڎ���

�������q����̒n�ɁA���q����1400�N�O���J�R����

�Ù��B�h�͐����̌�ɁA���a�ɂȂ��Ė{�i�I�ɕ�������

�������q�́A����̗��ɖ�1400�N�O���q�B�V�c10�N�i�T�W�P�j�A���������ĕ�������Ƃ��ēL����[�A

�L�ˎ��Ɩ������ꂽ�B���̌�A�O�@��t�������ɓƌؐ��̈�˂��@����Ȃljh�������A��A�R�Ύ��Ȃǂ�

���ނƒ������J��Ԃ����B�����U�N�A�O�c��S�˂̓V�n�g���_�Е��t���P���A�������������A�p���ƂȂ����B

��100�N��̏��a30�N�ɋv王{���Z���a�����A�p����K��ɂȂ�A�L�ˎ��̍Č��ƍ��ƍ����̈��J���F��ꂽ�B

�����āA���a34�N�A���R�咆�������t�����R���A��41�N�Ɍ얀��(�s������)���A48�N�ɂ͎O�d��(����F)�A

�����S�N�ɑ���@��������������}���Ė{���̗��c�@�v�����C����A���U�N�ɕٓV���̗��c�������B�i���N���j

�@

�@ �@

�@

�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�{���@�@�N���b�N�Ŋg��

�{���͑���@���@�ʐ^���͎Q�������@�@�E�ʐ^�͖{���Ɋ|����G�z

��r�́u�S���i��������j�� �����č��� ���Ԃ����@��������� �͂Ȃ����v

�@

�@

�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�{���@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�E���A�������猩���{���@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@ �@

�@�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�얀���Ɩ{���̕s�������@�@�N���b�N�Ŋg��@

�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�L�ˎ��@�q�a��y���z���ɎO�c�s��W�] �N���b�N�Ŋg��

�@

�@  �@

�@

�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@���O�ƕٓV���ƎQ���@�@�N���b�N�Ŋg���@

�@

�@

�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�q�a�i�c�N�a�j�@�@�N���b�N�Ŋg���@

�@

�@

�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�q�a�i�c�N�a�j�ƎO�d���@�@�N���b�N�Ŋg���@

�@

�@ �@

�@

�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@��y�a�ƕ����r�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@ �@

�@�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�Q���@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�Ε��Q�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�Ε��@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�����̋��{���@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

�_�ˎs�k�擹��L�ˎ��ɂāi�W���j�@���n�X�@�n�X�ȁ@�n�X���@�@�N���b�N�Ŋg��

�_�ˎs

�_�ˎs�k��

�����@

�����R�ϐ���

���̃y�[�W�̖ڎ���

�_�ˎs�k�扖�c�ɂāi�W���j�@�ϐ����R��@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@  �@

�@

�_�ˎs�k�扖�c�ɂāi�W���j�@�ϐ����@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�_�ˎs�k���ϐ����ɂāi�W���j�@���ω���F���Ɣ����ω���F���@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�_�ˎs�k�扖�c�ɂāi�W���j�@�ϐ����{���@���O�@�N���b�N�Ŋg��

�_�ˎs�k�扖�c�ɂāi�W���j�@�ϐ����O�̓c�����i�@�L�n�Z�b�R��]�ށ@�N���b�N�Ŋg��

�O�c�s

�O�c�s�K��

�����@

���v�R�ӏ���

���̃y�[�W�̖ڎ���

����炭��痋����̎�

��1000�N�O�A���a�����������̊J��ɂ��^���@����ŌK���R�ӏƉ]���Ù��ł������B

���̌�A����Q�N�i1228�j�����T�t�����w����߂�A�L�n����łۗ̕{�̍ہA�K���ɗ�����������A

���̎��̎R���v�̕s�V�R�Ɏ��Ă����̂ő��v�R�ӏ����Ɩ������A�����@�ɉ��@���ꂽ�B�����ɂ͗��̎q����

�������`���̈�˂�����A���݁A������̂����Ƃ��ĐM�҂������B�i ����痋�����̓`���@�j

�O�c�s�K���ɂāi�W���j�@�ӏ����@�R��@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�O�c�s�K���ɂāi�W���j�@�ӏ����@�R��e�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@  �@

�@

�O�c�s�K���ɂāi�W���j�@�ӏ����@�R��ƍ����̐Ε�����ѕ�ΌQ�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

�O�c�s�K���ɂāi�W���j�@�ӏ����@�R��̉��̖{���i���C���j�@�@�N���b�N�Ŋg��

������

�P�H�s

�V��@�ʊi�{�R

���ʎR ������

���̃y�[�W�̖ڎ���

���̔�b�R �����O�\�O�ԎD��

�V��̎O�哹��Ə̂��ꂽ����

���̔�b�R�Ƃ���قǎ��i�͍����A�����O�\�O�ԎD�����ő�K�͂̎��@�B

��b�R�A��R�ƂƂ��ɓV��̎O�哹��ƕ��я̂��ꂽ�����ł���B���s���牓��

�y�n���ł��邪�A�c����M���̐M���Ă��A�K���V�c��@�c�����������B

�@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@�m���� |

�@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@���߂̏��@ |

|

���Ɍ��P�H�s���P�H���̐��k��6�q�� �@�N��3�N�i966�j�����l�ɂ���ĊJ���ꂽ�A |

�@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@��������ف@ |

�P�H�s�����R�������ɂāi2���j��u���@�����H�� |

�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@�m����@���� |

�@

�@

�@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@�\���@�@

�@

�@

�P�H�s�����R�������ɂāi2���j����a

�@

�@

�@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@����a����@�@

�@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j���[�v�E�F�C�R���w �����ɐ��˓��C��W�]����A�R�[�w�͖��O��̑O�ɂ��� |

�@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j���ʐH���@�E��u���@ ���ɏ�s���@�����ɐH���@�E�ɑ�u���ƃR�̎��ɔz�u |

�@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j������ |

�@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@�Q�� |

�@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@�@�ؓ��@ |

�@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@����a���䂩��{�V�@ |

�@

�@

�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�P�H���{���ƕ_��

�@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j��ʉ@�@ |

�P�H�s�����R�������ɂāi2���j��s���@�E���H�� |

�@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@��s���@ |

�@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@��u���@ |

�^���@

�����s

����R�^���@

����R������

���̃y�[�W�̖ڎ����@

����̖{�� �d���̏��O��L����翂̌Ù�

�@����l���J�������ƌ���

�V��������̉_�ɏ�����n�������@����l�������R�ɊJ��������

�`�������B�{���͂Q�̂̏\��ʐ����ϐ�����F�����ł���B���̂����̂P�̂�

���s�O�\�O�ԓ�����̂��Ƃ������Ă���B

�@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@�������R�� |

���Ɍ������s�ɂāi11���j�@�������@�{���i����j |

�@

�@

�@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@�����������@�@�@�E�����������O�i�d���j

�@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@�������� |

�@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@�������R��m�� |

�@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@ ���������s���� |

�@���Ɍ������s�ɂāi11���j �@�����������g�ˉ@ |

�@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@�����������g�ˉ@ |

�@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@�����������g�ˉ@ |

�@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@���������������@�@ |

�@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@���������������@ |

�V��@

�����s

�V��@

��ԎR������

���̃y�[�W�̖ڎ���

�V���������@�����n���ƌ���

�@���`�ł�1,800�N�O�A�V���������@�����n�������Ƃ����B

���ÓV�c35�N�i627�j �����ÓV�c�����{�����������B����ɐ_�T2�N�i725�j

�����V�c���s��ɖ����ču�������������Ɠ`����B�@������25�ԎD��

���Ɍ������s ������25�ԎD����ԎR�������ɂāi11���j�@�m����

�@

�@

���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@��u��

���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@��u��

�@

�@

���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@�{�V���@�@�E�͖{�V�q�a

���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j����

���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@���{���� |

���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@�n���� |

���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@ �n���� |

���Ɍ������s��ԎR�������ɂāi11���j �������ւ̗��t�� |

���Ɍ������s��ԎR�������ɂāi11���j�@�� |

���Ɍ������s��ԎR�������ɂāi11���j�@ |

���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@������ |

���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@�����O�̂��݂� |

���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@��t�� |

���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@���O |

���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@�哃�Ղ� |

���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@������ |

�@

�@

���Ɍ������s ������25�ԎD���@��ԎR�������ɂāi11���j�@����

�E�͐��������X�ɂāi�P�P���j�@�C���V�l�@�q���� �@�}���o�r����

����R

�_�ˎs

����R�^���@

�ŕꖀ��R�V�㎛

���̃y�[�W�̖ڎ���

��C������莝���A�������̖��둜�����u

�Z�b����R�̈���ƂȂ������@

��ɋ�C������莝���A�������̖��둜�� �����Ɉ��u������R�V�㎛�ƂȂ��� |

����R�V�㎛�{���@���ꖀ��R�V�㎛ �F���V�c����ɂ��C���h�̍��m�@����l���J�n |

����R�V�㎛�{���@����R�V�㎛�@�����̋��i�E�j�@�u��襉̔�̃y�[�W�v�� �^�Ӗ앓����1716�`1784���@�u�̉Ԃ�@���͓��Ɂ@���͐����v |

�^�Ӗ앓����� ����R�@�V�㎛�ɂ� |

����R�V�㎛�@�ʐ^�N���b�N�ŗ��ē��g�� |

�@ �@ �F���V�c����̖���R�V�㎛ �ڂ̑傫�ȁu���߂ł�������v�Ɓu�Ⴉ����v������ ���Y�A�����ɂ����v������Ƃ��� ���̎�����̒��]�́u���R�̕��i�̃y�[�W�v�� ���̎��̋�襉̔�́u���̔�̃y�[�W�v�� |

����V�㎛�ɂāi�V���j�@�����̖̉ԁ@�Ē�

�����o���Ƃ��Ă�邪�C���h�̎߉ނ䂩��̍����o���ƈقȂ�

���ɋ�

�_�ˎs���ɋ�

�V��@

��ώR�\����

(�\���썑����)

���̃y�[�W�̖ڎ���

������(�ʖ�������)���̋F�莛�B���s�@�@��Ղ̋��@�ƁB

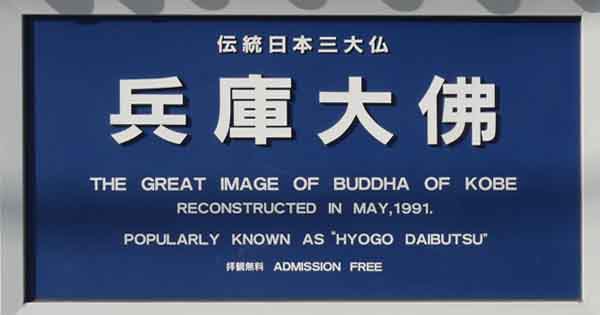

�{�a�͋��s��O���̌���˂��ڒz�B���ɑ啧�Œm����B�n��1200�N�̌Ù�

����24�N(805)�ɍŐ��ɂ��n�����ꂽ�A���{���̖����������ł���B��ɕ����������̎��Ƃ��āA����4�N(1180)��

���ƈ��̋F�莛�ɒ�߂�ꂽ�B���i�͍����A�c���̖�Ղ�{�炷�鋞�s�@�@��Ղ̉@�Ƃł������B�{�a�͋��s��O����

���(�����)����A���a28�N(1953)�Ɉڒz���ꂽ�B����24�N(1891)�ɁA��𑑕��q�̊�i�ɂ��啧���������ꂽ�B

�펞���ɍ��ɋ��o�����܂œ��{�O��啧�̈�ɐ�����ꂽ�B���݂̑啧�͕���3�N(1991)�ɍČ����ꂽ���́B

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@�V��@��ώR�\�����@�啧�@���I�ɓߕ��i�����ՏƁj

�啧�̊ďC�͓����|�p��w���_�����@�����������@�ʐ^�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@�V��@��ώR�\�����@�{���@���։e�a�i���̂킦���ł�j�v�@�ʐ^�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@�V��@��ώR�\�����@������@�Ɛ����@�@�{���@�Ő��`����t�c�`��

�S�ăN���b�N�Ŋg�債�����͓ǂ߂܂�

�@

�@

�_�ˎs���ɋ�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@���@�A���ɑ啧�����@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�_�ˎs���ɋ�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@�������_�@���R���������揈�@�@�@�N���b�N�Ŋg��

�E�[�̐V���L����NHK�̘A���h���}�Ŏ���̏��R�P���C�`���\�����������_��K�ꂽ�Ƃ�������

�@

�@

�_�ˎs���ɋ�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@�������_�@�����@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

�_�ˎs���ɋ�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@������{�V�@�뉀�@�u���@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@��N�n��1200�O���}�����Ù��\�����̎����O��@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@���O���݂�҂���т鞐���i���ʂƑ��ʁj

���ɂ́u�얳���I�Փߔ@���v�@�u���a40�N�X���Ē��v�ƍ��܂�Ă���@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@�����̕����Q�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@�����ېV�ɋN������P�O�Y�Ɋւ��_�ˎ����̔�@�@�N���b�N�Ő������g��

�@

�@

�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@�N���b�N�Ő������g��

�@

�@

�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@�N���b�N�Ő������g��

�@

�@ �@

�@�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@�N���b�N�Ő������g��

�@

�@

�_�ˎs�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@�@�ʐ^���@�~�̙֎썹���@�����ȁ@�q�K���o�i���@

�ʐ^�E�@�}���~�̎��@�j�V�L�M�ȁ@�j�V�L�M���@�N���b�N�Ŋg��

����29�N7��22���@�������@�N���b�N�Ŋg��

���@

�_�ˎs���ɋ�

���@

�����R�^����

���̃y�[�W�̖ڎ���

��Տ�l��_�̂��鎛�@

�m���V�c�i833�N�`850�N�j�̂���A�b�ӂ������ϐ����������A��A�a�c���őD�������Ȃ��Ȃ�A�������Ă�

�J�����̂��n�܂�B����2�N�i1276�j��Տ�l�����̊ω����ɏZ���Ē����J�c�ƂȂ�B��Տ�l���@�c�Ƃ���

����s�̎��@���{�R��������i�V�s���j�̖����B��̑��̋�P�Ŏ���̑唼�����������B�@�@�@

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�{���@�@�@�N���b�N�Ŗ{���������g��

�@

�@

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�����̑c��Տ�l�_�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@  �@

�@ �@

�@�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�����̑c��Տ�l�_�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@����������@���ɎR��@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�����k�����@���ɖ{���@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�@�����a�Ə��O�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@ �@

�@

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�@�ω����@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�@�ω����@�ω����̓������a�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�@�{�����뉀�@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�R��Ɓu��h�сv��@�@�N���b�N�Ŋg���@�@�h�тƂ��m���{���@��

�@

�@

�_�ˎs���ɋ掞�@�����R�^�����ɂāi12���j�@�������@��V���̈�ˁ@�N���b�N�Ő����g��

�@

�@

�_�ˎs���ɋ掞�@�����R�^�����ɂāi12���j�@�F�쌠���ЂƖ����@�����@�@�@�N���b�N�Ŋg��

�_�ˎs���ɋ掞�@�����R�^�����ɂāi12���j�@�u�V�s���i�䂬�傤��Ȃ��j�v

�w�ȁu�V�s���v�ł́A�V�s��l(��Տ�l)�����B�s�r�̍ۂɁA�V�l�̎p���������̐��ɏo����Đ��s���r�u���̖��v��

�ē�����A�V�l�́A��l�ɔO�����������Đ������邪�A��ɂȂ��čĂь����A��l�ɖ��ɂ܂��̎��������

��ӂ̕��������Ďp�������A�Ƃ������ؗ��ĂɂȂ��Ă���B�@�Q�l�l�b�g���

�@

�@

�_�ˎs���ɋ掞�@�����R�^�����ɂāi12���j�@�������@�@�E�͐^���������ē��}�i�N���b�N�Ŋg���j

�@

�@  �@

�@

�_�ˎs���ɋ掞�@�����R�^�����ɂāi12���j�@�Z�n���Ȃǂ̒n�����Q�@�E�[�͍g�t�U�N���̎��@�U�N���ȁ@�U�N�����@�@�N���b�N�Ŋg��

�@

�@

�_�ˎs���ɋ掞�@�����R�^�����ɂāi12���j�@���@�@�N���b�N�Ŋg��

�͖�É_�i�����́@���傤����j���P�W�W�V�`�P�X�S�V���@�z�g�g�M�X���l�A

���q�剺�̎��@�o�m�@�u���I��i�v�ɐ��̌�Ղ��v

�]���؎R�i�����Â��@������j���P�W�X�V�`�P�X�V�R���@�o���l�\�

�@���@�@�w�тɓ��藾�ĉ͖�É_�ɔo����K���B

�^�������Z�E�@�u�e���Ă����̑c�_���v

���@�@

�_�ˎs���ɋ�

���@�@

�����R�@�@��

���̃y�[�W�̖ڎ���

���ˌ����̂䂩��̂���

���i���N(1394)�A�J����Z��l�̖����������đn�����Ƃ��A���ɂ̖������̒ʏ̂Œm����B

�]�ˎ���ɂ͓����O�Ƃ̎��Ƃ��ė���������߂��B���s�R�Ȃ̑�{�R�{�����M�������Ƃ���Ă���B

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�@�����R�@�@���@�@�t�߂̎ʐ^�@�@�\�����ƌ����������Ă���

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�@�����R�@�@���@

���ˎ�

�_�ˎs

�^���@�{�����h��{�R

���R���ˎ�

(�{����)

���̃y�[�W�̖ڎ���

��������̎j��

���t���a�c�����ň����グ�����ω�����m�a2�N�i886�j�ɕ�����l��

���̒n�Ɉڂ����̂��n�܂�B�����∤�̐t�̓J��ٌc�̏��A����ˁA

�`�o���|�̏��ȂǁA�����̏d���j�Ղ����݂��� �B

�@

�@

�_�ˎs���R�{�����@�Q�����m�����@�{���������ē��}

�_�ˎs���R�{�����@�{�����{��

�{�����������N�i�����j�ɂ��Θa�c���C�����o���������ϐ�����F�����u���邽�߁A�~�a�V�c�̒����ŁA���Ɍ�

�w�R�b��R�k�������B��Ɍ��l�V�c�̒����ɂ��J�c������l�{�����R���ˎ������Ė{���Ƃ����J��B

�{�����{���ւ̐Βi |

�{���Ɍ������č����@����˕��ʂ�]�� |

�{�����@������̒r |

�����揊�i��ˁj�@ |

|

�{�����@���O�@�@�ٌc�̏��i�����j�@ ��̒J�̍���̍ہA�ٌc�����{�����璷���̐�� �|���ĒS���ŗ��w���Ƃ����B�����͕قɔ[�߁A ���̏��͈�̒J���픪�S�N�L�O�ɕ������ꂽ���́B�@ |

�@�@

�@�@

�{�����@�O�d��

�{�����萅�ɁE�܌ؐ����O�@�� |

�z����̓��q�u����ۂ���v�̑��@�ʐ^�N���b�N�Ő����g�� |

�u�Ԃ�������v �؋��ɍ������Ƃ������ �@�@�@ |

���ΐl�`���@�̖ؓ����Y�����{���̏����W�߁A ���R�̑��^�𗘗p���č��グ���Ɠ��̏��ΐl�` �ʐ^�N���b�N�ʼn���� |

���S�N�O�̕����E�F�J�����̈�R�����̏�� �\�Z�̕�������̒J�̕l�ӂɂ����āA �����̕����F�J�����ɓ����ꂽ�i���ƕ���j �u�J�̉��ɔg����肭��{���̏H�v�̕�����肪���� |

���Ɍ��@�^���@���R�{�����@���q���i��O���j�@ �t�̓J�̉� |

������

�_�ˎs

��y�^�@

�ˉˎR������

���̃y�[�W�̖ڎ���

��������ɏo�Ă��鎛�@

���������g�����Ƃ����

���Ɍ��{���@�ˉˎR�������{�� |

�@ �@ �����m�Ԃ����܂����Ƃ���錻���������� �E�͌����������ɂ���{���̐ȐՂ������Â��ΕW |

���Ɍ��{���@���������O�@�k�Е������� |

�������̐����@�@�N���b�N�Ŋg�� |

���������g�����Ƃ��� �������͌������Ƃ��Ă�� �P�O�O�O�N�ȏ�̗��j�����������A ��_��k�Ђœ|���z���ꂽ |

���Ɍ��{���@�ˉˎR�������{�� |