|

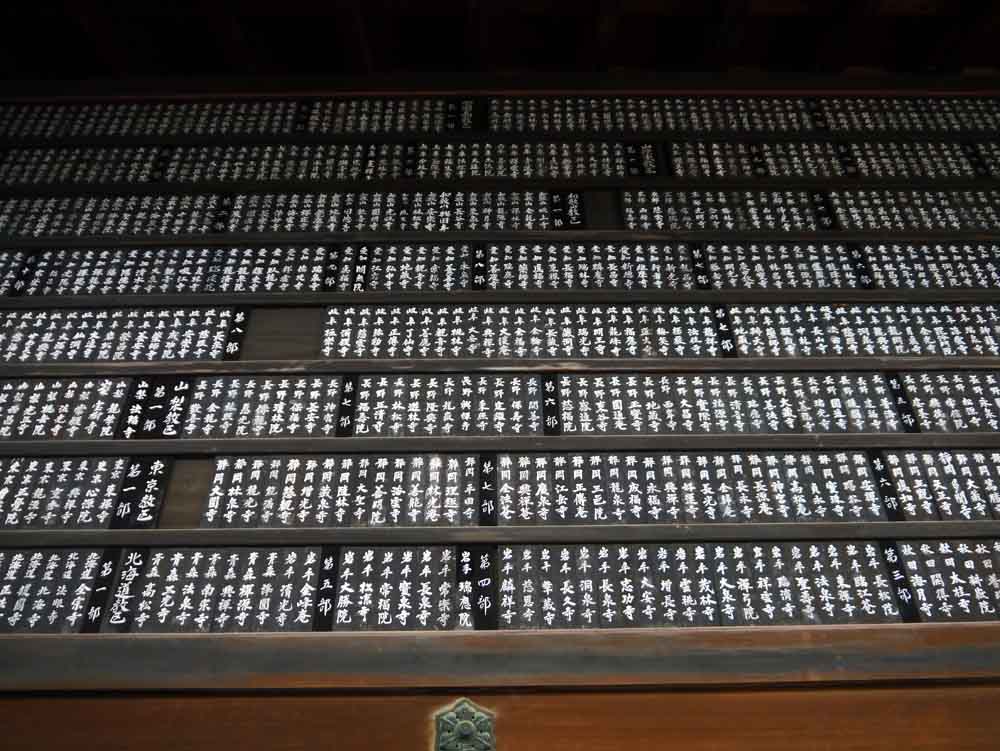

4.京都 4-1 市内(東) 4-2 市内(中) 光悦寺 常照寺 源光庵 大徳寺 大徳寺塔頭 金閣寺 龍安寺 仁和寺 妙心寺 妙心寺塔頭 |

4-2 京都市内(中)

日蓮宗

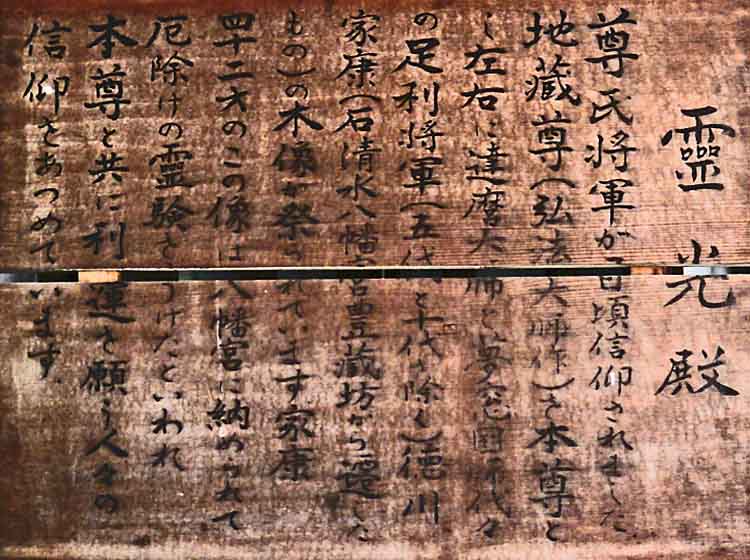

大虚山光悦寺

この頁のトップへ

光悦寺庭園へ

江戸初期の文人、琳派の祖とも言われる本阿弥光悦の活動の本拠地。

光悦垣で知られる庭園に、多くの茶室があり、光悦会の茶会が行われる。

光悦と光瑳ら一族の墓がある。秋は紅葉の名所、夏の緑陰もすばらしい。

本阿弥光悦は徳川家康より、この地を貰い職人を集め、工芸集落を営んだ。松花堂昭乗と並ぶ書家であり、

陶芸に優れ、古田織部や千宗旦と茶道の奥義を極めた文人であった。日本庭園の光悦垣でも知られる。境内には

大虚庵、三巴亭、了寂軒、徳友庵、本阿弥庵、騎牛庵、自得庵の7つの茶室と、庫裏に接して妙秀庵がある。

京都市北区にて(9月) 日蓮宗大虚山光悦寺 山門と参道 クリックで内側

京都市北区にて(9月) 日蓮宗大虚山光悦寺 本堂 クリックで拡大

京都市北区にて(9月) 日蓮宗大虚山光悦寺 本堂 本堂の扁額 クリックで拡大

京都市北区にて(9月) 日蓮宗大虚山光悦寺 本堂 庫裏前の礎石らしき石 クリックで拡大

京都市北区にて(9月) 日蓮宗大虚山光悦寺 参道と鐘楼 クリックで拡大

京都市北区にて(9月) 日蓮宗大虚山光悦寺 庭園の光悦寺垣 クリックで拡大

京都市北区にて(9月) 日蓮宗大虚山光悦寺 拝観受付所前参道から庭園へ クリックで拡大

京都市北区にて(9月) 日蓮宗大虚山光悦寺 庭園 クリックで拡大

京都市北区日蓮宗大虚山光悦寺にて(9月) 本阿弥光悦翁墓所 クリックで拡大

京都市北区光悦寺にて(9月) 本阿弥光瑳・光甫翁・他一族墓所 右は(財)光悦会物故会員供養塔 クリックで拡大

注)大正4年に始まる光悦会は大師会とともに我が国の二大茶会である。

京都市北区日蓮宗光悦寺にて(9月) MONUMENT of MR. CHARLES L. FREER クリックで拡大

チャールス・フリヤ記念碑 昭和五年五月光悦会会長大谷尊由 為光悦会男爵益田孝書

(碑文趣旨)アメリカ人フリヤは、エール大学卒業後、鉄道会社を経て汽車製造会社を起した経営者。氏は東洋美術の研究に力を注き、

この寺を度々訪れ、我が国の工芸品を世界に伝え、後に、ワシントンにフリヤ美術館を建設した。ここに、氏と当寺との縁を、末永くに伝える。

京都市北区日蓮宗光悦寺にて(9月) 句碑 水原秋桜子<1892〜1981> 「紅葉せり 徒(つ)らぬき立てる 松の幹」

庭園付近の萩 もみじ ともにクリックで拡大

京都市北区日蓮宗大虚山光悦寺にて(9月) 茶室 左から三巴亭 了寂軒 翹秀 クリックで拡大

光悦寺には大虚庵、三巴亭、了寂軒、徳友庵、本阿弥庵、騎牛庵、自得庵の7つの茶室がある。

京都市北区光悦寺にて(9月) 茶室 大虚庵 本阿弥庵 クリックで拡大

京都市北区光悦寺にて(9月) 境内の様子(庫裏と庫裏付近) クリックで拡大

京都市北区日蓮宗大虚山光悦寺にて(9月) 鷹峰三山(左から鷹ヶ峰 鷲ヶ峰 天ヶ峰) クリックで拡大

京都市北区光悦寺にて(9月) 光悦寺から京都市東北部を展望 クリックで拡大

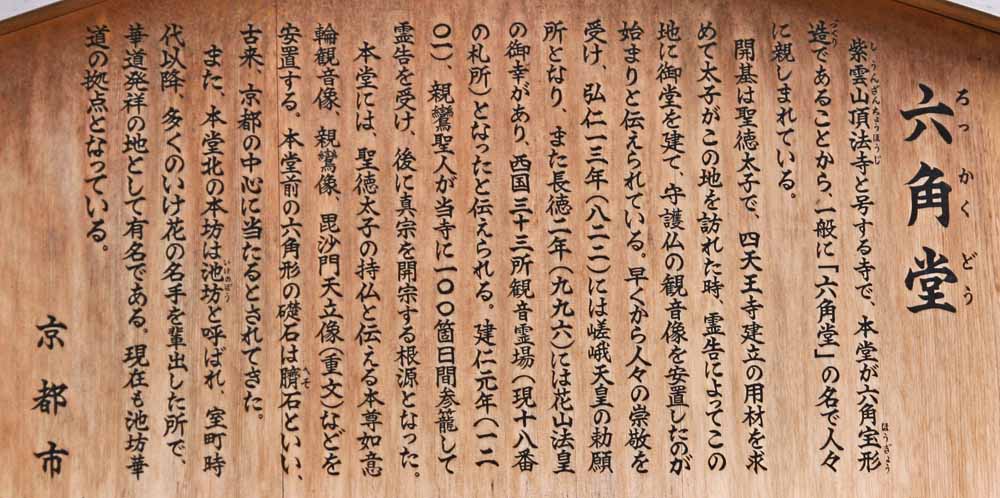

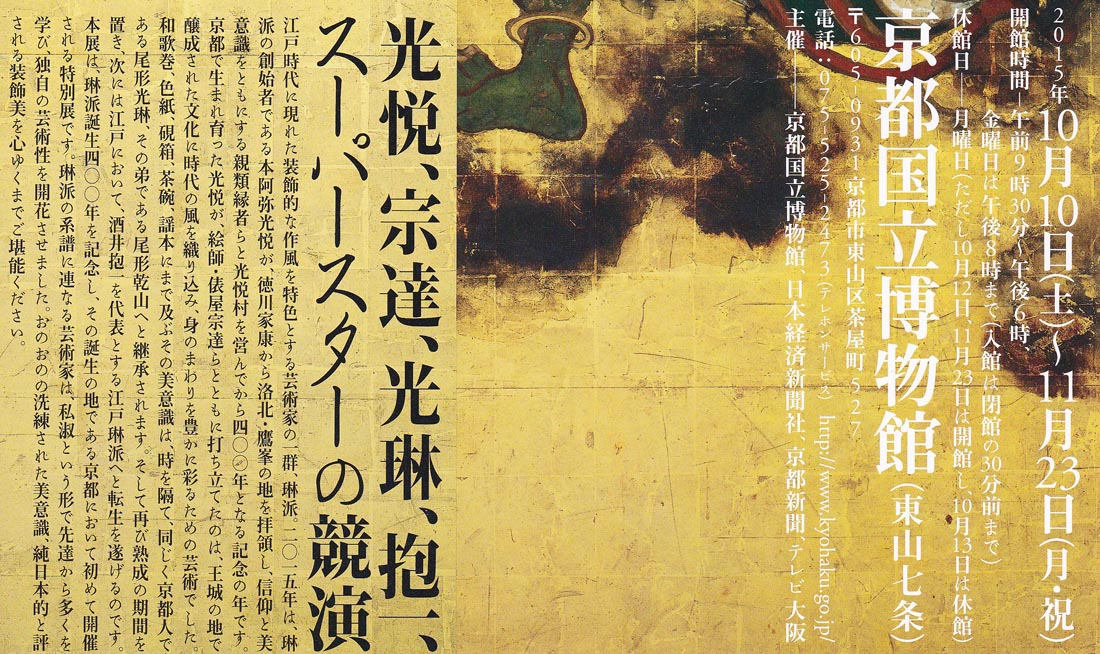

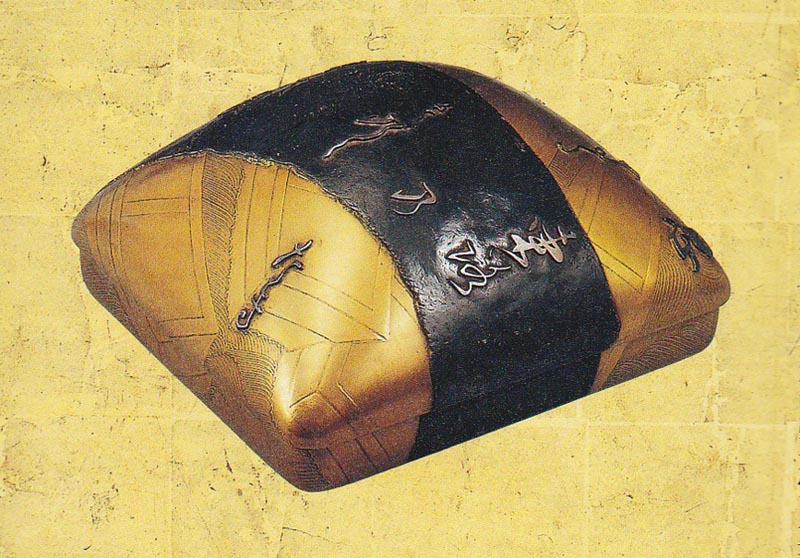

平成27年10月 京都国立博物館 琳派展パンフレット一部と本阿弥光悦作 国宝:舟橋蒔絵硯箱 クリックで拡大

琳派の祖本阿弥光悦の妻と、俵屋宗達の妻とは姉妹であったという。 尾形光琳の祖父は光悦村の常連であった。

大徳

日蓮宗

寂光山常照寺

この頁のトップへ

常照寺の庭のページへ

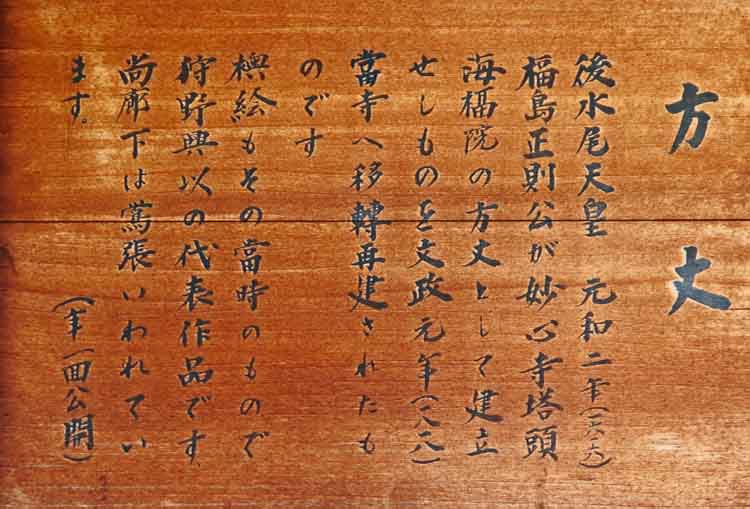

家康から拝領した光悦が寄進し、日乾(にちけん)上人を開山とする修行道場

毎年春の吉野太夫の花魁道中で知られる。太夫寄進の山門と太夫の墓所がある。

常照寺の開基は琳派の祖と呼ばれる本阿弥光悦である。光悦は家康から拝領した土地に、親類縁者や彼を慕う画家、

陶芸家、工匠らと移り住み、光悦村と呼ばれた芸術の郷を築いた。現在、光悦寺として残っている。日蓮宗の熱心な信者

であった光悦は土地の一部を寄進し、養子光瑳の発願で日蓮宗中興の祖・寂照院日乾上人を開山として、常照寺を開いた。

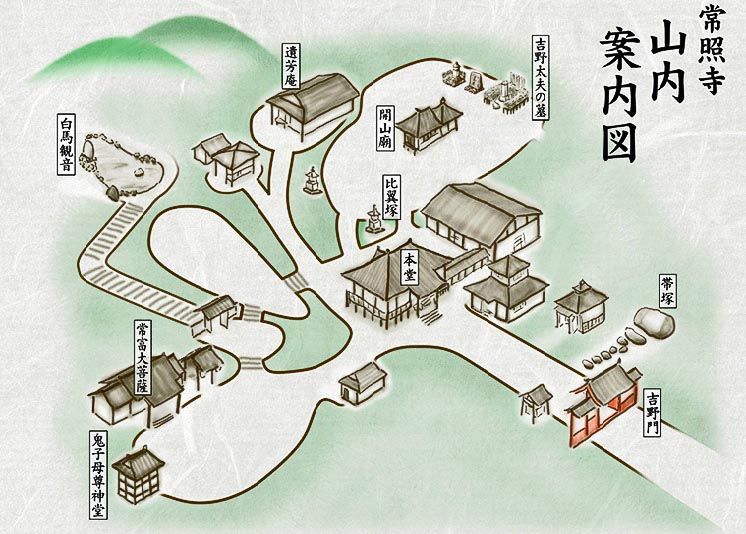

厳しい戒律の中、300人を越える学僧の修行道場「鷹峰檀林」となった。明治まで常照寺は檀林の寺と呼ばれた。境内図

京都市北区にて(9月) 日蓮宗寂光山常照寺山門 吉野太夫寄進の吉野門 クリックで内側

京都市北区にて(9月) 日蓮宗寂光山常照寺本堂 右は本堂後面 クリックで拡大

京都市北区にて(9月) 日蓮宗寂光山常照寺本堂後面 右は本堂内部と扁額 クリックで拡大

京都市北区日蓮宗寂光山常照寺にて(9月) 左から妙法龍神 鬼子母尊神堂 常富大菩薩 クリックで拡大

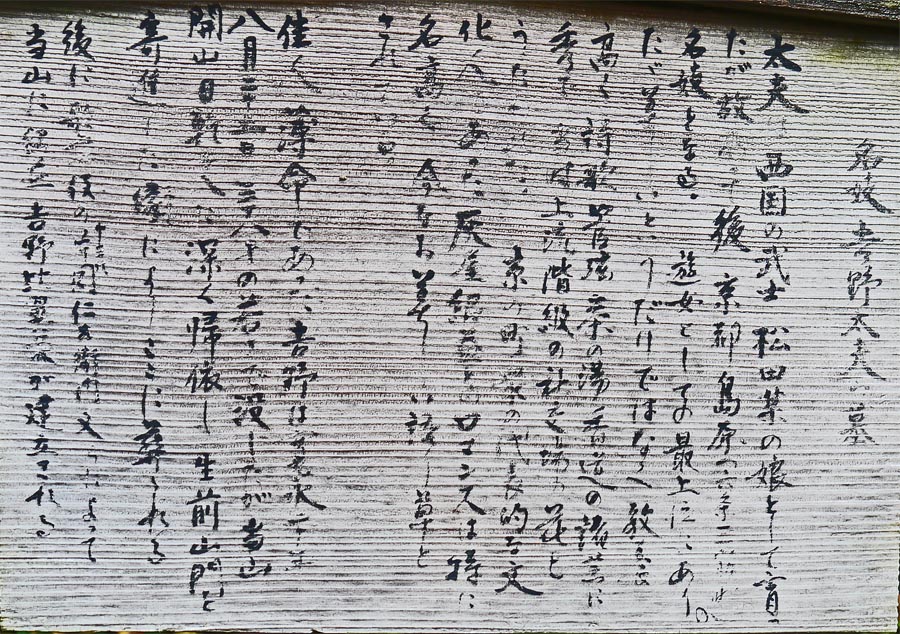

京都市北区日蓮宗寂光山常照寺にて(9月) 吉野太夫の墓 右は吉野太夫花供養(毎年4月第2日曜)と墓の駒札 クリックで拡大

吉野太夫、夕霧太夫、高尾太夫は寛永三名妓といわれる。彼女の命日は吉野忌として俳句の季語になっている。本阿弥光悦など文化人

と交流があり、のちに光悦の甥光益の子・灰屋紹益の正妻となった。 灰屋紹益<1610−1691>は、豪商灰屋紹由の養子。

和歌に,俳諧、書,蹴鞠、茶の湯などに長じ、近衛信尋と争い、吉野太夫を正妻とした。 吉野太夫花供養の写真は寺院HPより。

彼女は38歳でこの世を去り、遺言によって常照寺本堂裏の墓地に葬られた。悲しみに明け暮れた紹益は吉野の骨灰を飲み、

悲しみを詠んた。「都をば花なき里になしにけり 吉野を死出の山に移して」(ネットより)

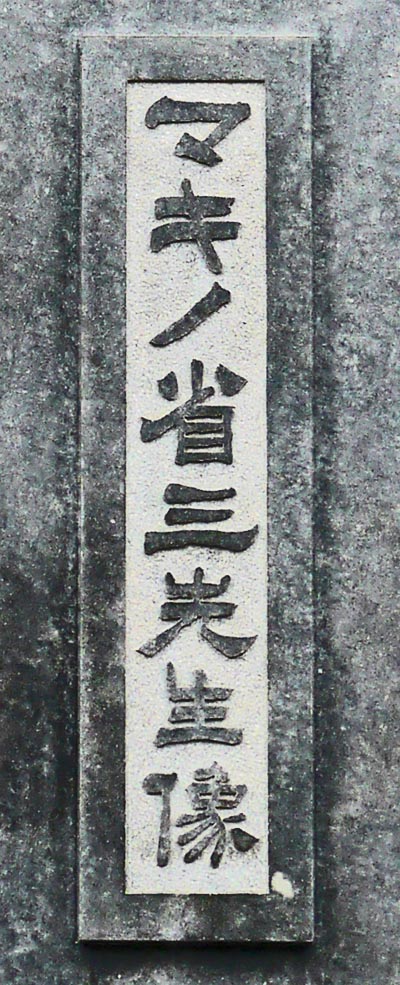

京都市北区常照寺にて(9月) 小直衣(このうし)姿の吉川観方像 クリックで拡大

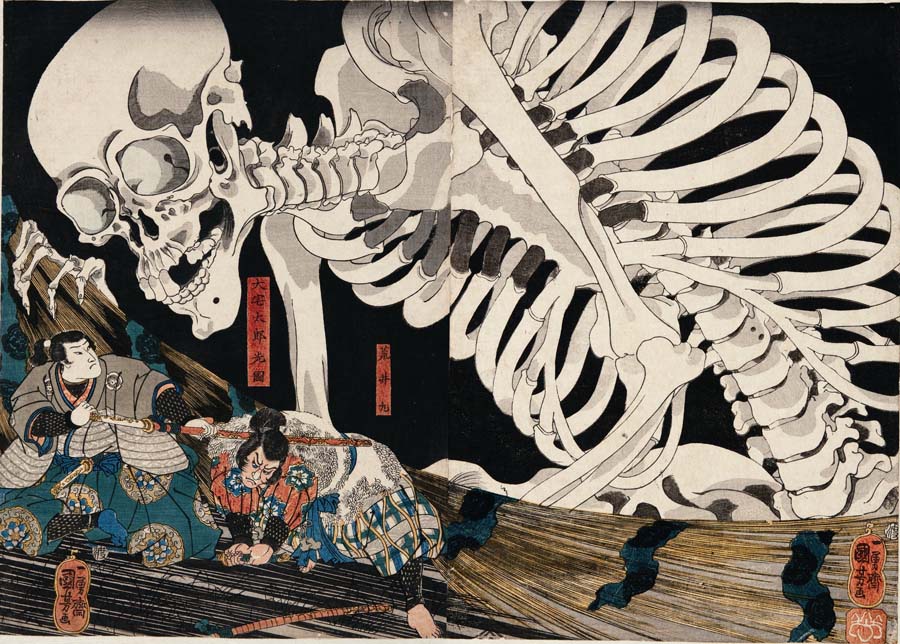

右は吉川観方が蒐集した妖怪画(相馬の古内裏 歌川国芳)の例 参考関係画像

吉川観方<1894〜1979>は、時代風俗研究の権威で、京都を中心に日本画家、版画家、服飾研究家として活動。

その功績を称え昭和54年、帯塚に立像が設置された。大阪歴史博物館で平成25年に、吉川観方特別展があった。

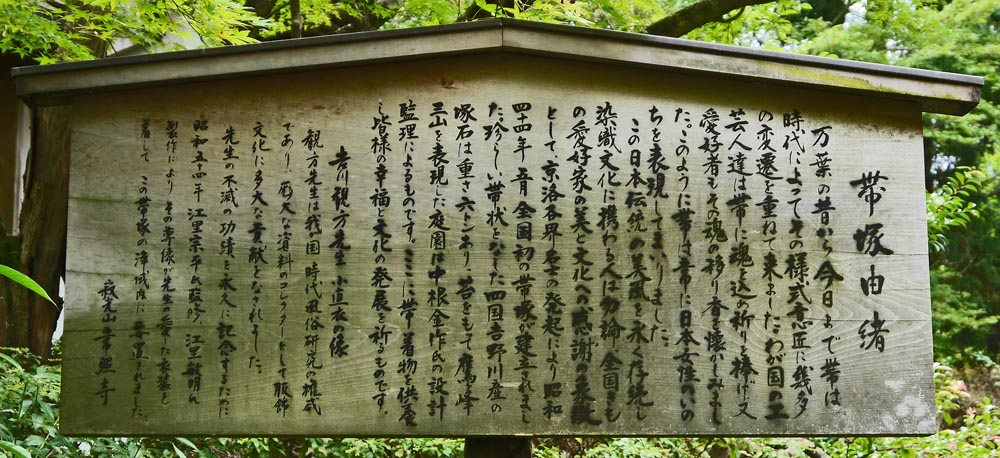

京都市北区常照寺にて(9月) 全国初の帯塚と由来駒札 クリックで拡大

京都市北区常照寺にて(9月) 日蓮上人の言葉の碑と収蔵庫 クリックで拡大

日蓮上人の四条金吾殿への返事「蔵の財よりも身の財すぐれたり、身の財より心の財第一なり」

京都市北区常照寺にて(9月) 境内(百度石付近、本堂付近) クリックで拡大

京都市北区常照寺にて(9月) 境内(古井戸付近) クリックで拡大

京都市北区日蓮宗常照寺にて(9月) 本阿弥光悦像(寺院説明ビデオより) 遺芳庵(左に吉野窓、右に湯沸し釜戸) クリックで拡大

茶室に用いられる円形のそこを少し欠いた「吉野窓」はこの遺芳庵を吉野太夫が好んだことが発祥という。(ネットより)

京都市北区日蓮宗常照寺にて(9月) 山内案内図(寺院HPより)と聚楽亭 右は扁額 クリックで拡大

京都市北区日蓮宗常照寺にて(9月) 白馬観音への門(右端は裏側) クリックで拡大

大徳

曹洞宗

鷹峰山寶樹林

源光庵

この頁のトップへ

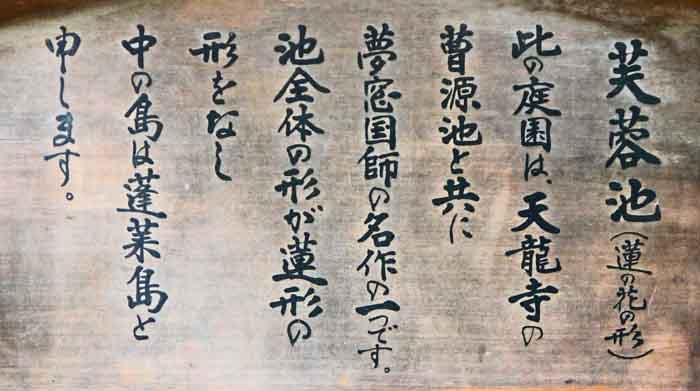

四角い迷いの窓と、丸い悟りの窓のある本堂。

天井には血痕のある伏見桃山城の床板が貼られている

当山は、貞和2(1346)年に臨済宗大徳寺・徹翁国師が開創したが、元禄7(1694)年に加賀大乗寺の

卍山道白禅師が住持し、曹洞宗に改宗した。ご本尊は釈迦牟尼佛、両脇に阿難尊者と迦葉尊者を祀る。

本堂横には、享保4(1719)年に建立の開山堂があり、卍山禅師の木像を安置。本堂には、生老病死の

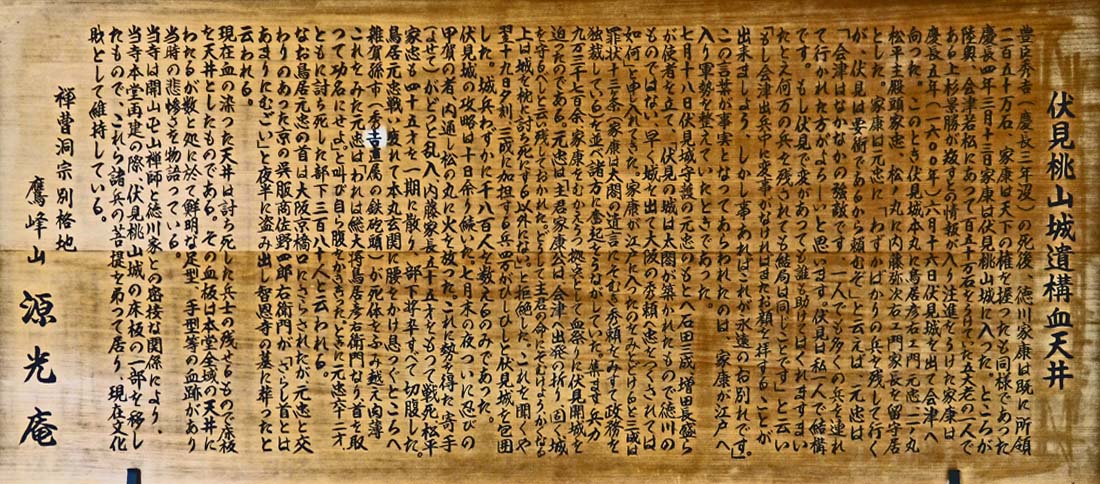

四苦八苦を表す「迷いの窓」と、悟りを表す円い「悟りの窓」がある。天井は血天井と呼ばれ、伏見桃山城

の遺構。慶長5(1600)年、家康忠臣鳥居彦右衛門の軍勢約1800人が、石田三成に敗れ、残る約380人も自刃し、

手や足の血痕が床に残された。その床板を源光庵など5つの寺院に奉納され、天井に張り、魂の供養が行われた。

血天井の養源院のページへ

京都市北区にて(9月) 曹洞宗鷹峰山源光庵 山門 クリックで内側

京都市北区にて(9月) 曹洞宗鷹峰山源光庵 本堂 クリックで拡大

京都市北区曹洞宗鷹峰山源光庵本堂にて(9月) 丸い「悟りの窓」 四角の「迷いの窓」 クリックで拡大

京都市北区にて(9月) 曹洞宗鷹峰山源光庵 本堂 クリックで拡大

京都市北区曹洞宗鷹峰山源光庵にて(9月) 本堂内部 クリックで拡大

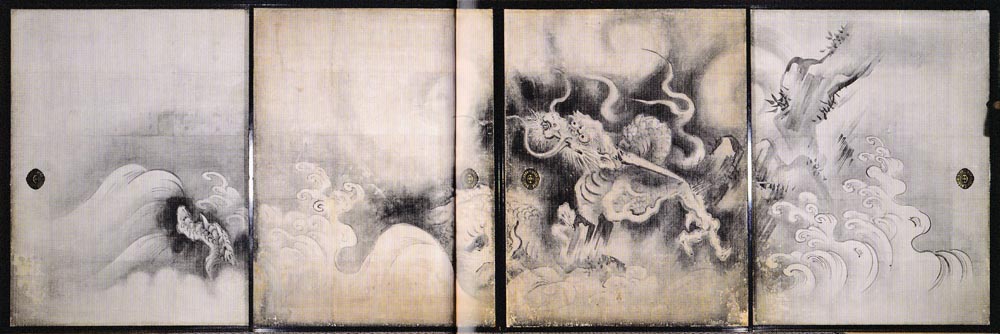

京都市北区曹洞宗鷹峰山源光庵にて(9月) 襖絵(江戸時代中期の絵師山口雪渓筆) クリックで拡大

京都市北区曹洞宗鷹峰山源光庵にて(9月) 鐘楼 クリックで拡大

京都市北区源光庵本堂にて(9月) 伏見桃山城の遺構 血天井 鳥居彦右衛門一党の血の跡 クリックで拡大

血の床は東山区養源院、左京区宝泉院、北区正伝寺、宇治市興聖寺、北区源光庵の天井に張り、今も追善供養される。

京都市北区曹洞宗鷹峰山源光庵にて(9月) 血天井説明板 門と扁額 クリックで拡大

京都市北区にて(9月) 曹洞宗鷹峰山源光庵 境内 クリックで拡大

京都市北区曹洞宗鷹峰山源光庵にて(9月) 庭園の灯篭 クリックで拡大

京都市北区曹洞宗鷹峰山源光庵にて(9月) 庭園 クリックで拡大

大徳

臨済宗大徳寺派

龍寶山大徳寺

この頁のトップへ

応仁の乱で荒廃したが、一休和尚が復興した禅寺

千利休が三門金毛閣の二階に利休像を置いたため利休切腹の原因となった

秀吉が信長を弔い、塔頭を設け後継者たる証とした。石田三成の墓所がある(大徳寺由緒説明板)

鎌倉時代末期に大燈国師宗峰妙超禅師が開創。室町時代には応仁の乱で荒廃したが、一休和尚が復興。

桃山時代には秀吉が信長の葬儀を営み、信長の菩提を弔う総見院を建立、併せて寺領を寄進、それを契機に

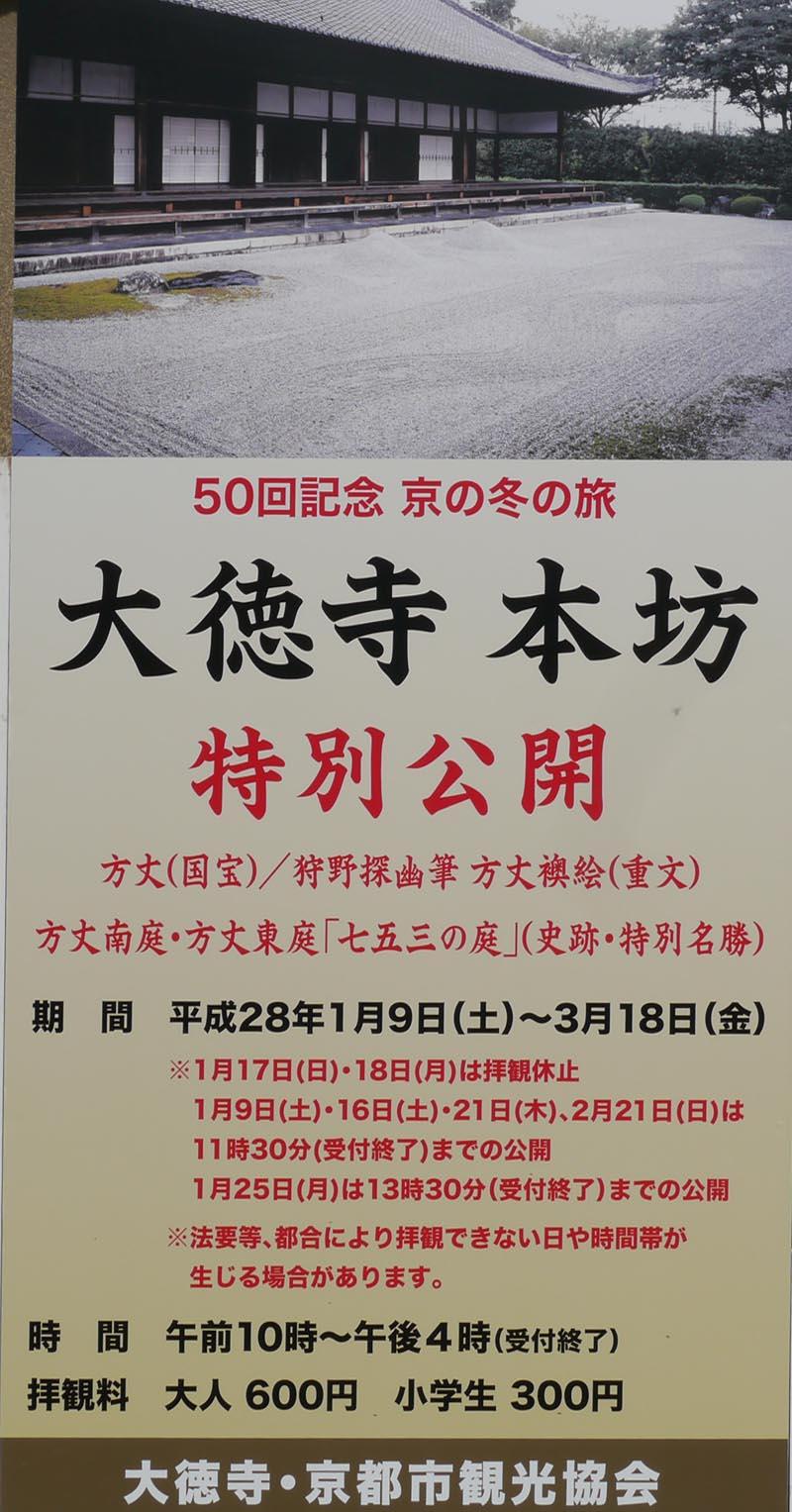

戦国武将の塔頭建立が相次ぎ隆盛を極めた。勅使門から山門、仏殿、法堂(いずれも重文)、方丈(国宝)が南北に並ぶ。

山門は二階部分が、千利休によって増築され、金毛閣と称し、利休像を安置したことから秀吉の怒りをかい利休自決の

原因となった。本坊の方丈庭園(特別名勝)は江戸時代初期の枯山水。方丈の正面に聚楽第から移築した唐門(国宝)

がある。方丈内の襖絵八十余面(重文)はすべて狩野探幽筆である。什宝には牧谿筆観音猿鶴図(国宝)他国宝多数。

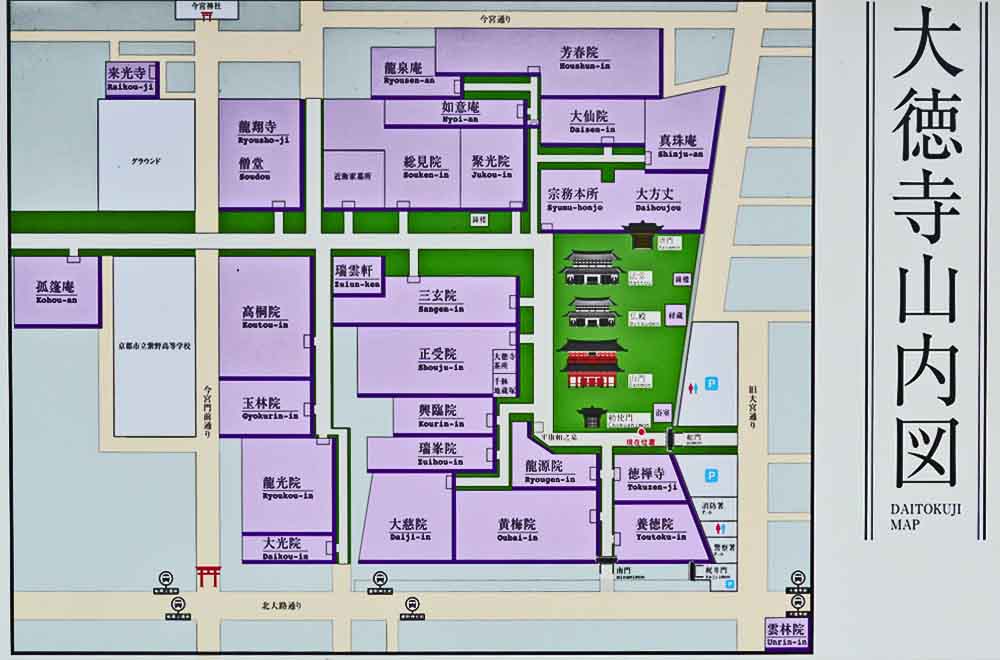

境内に、別院2ヶ寺、塔頭22ヶ寺があり、貴重な、建築、庭園、美術工芸品が多数残されている。(寺院HPより)

一休寺のページへ

京都市北区紫野にて(6月) 臨済宗大徳寺派大本山 龍寶山大徳寺 総門 クリックで別アングル

京都市北区紫野にて(6月) 臨済宗大徳寺派大本山 龍寶山大徳寺 勅使門(重要文化財)と境内参道

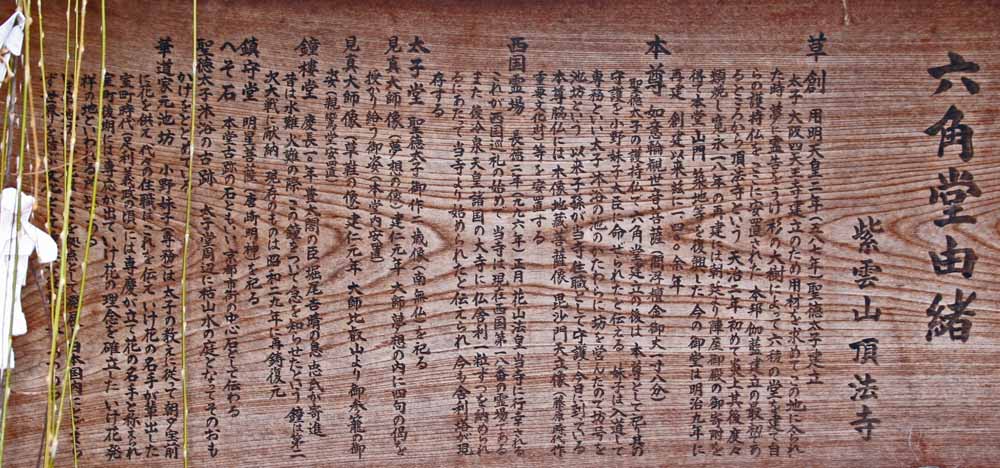

京都市北区紫野にて(6月) 龍寶山大徳寺 大徳寺由緒説明板

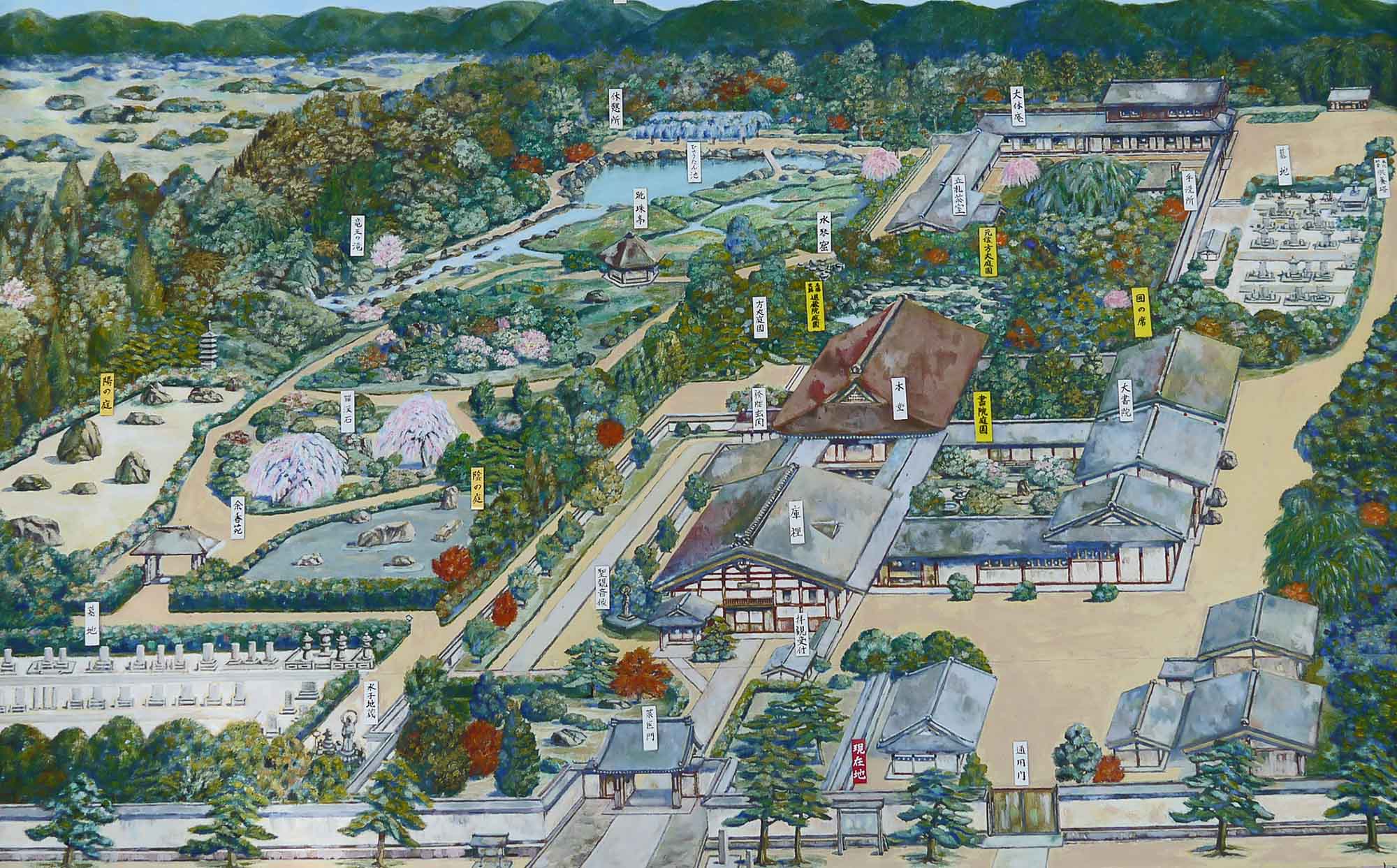

伽藍塔頭配置山内図 クリックで拡大

京都市北区紫野京都市北区紫野にて(6月) 臨済宗大徳寺派大本山 龍寶山大徳寺 参道

京都市北区紫野にて(6月) 臨済宗大本山 龍寶山大徳寺 三門金毛閣(重要文化財)クリックで拡大

京都市大徳寺にて(2月) 三門金毛閣(重文) クリックで拡大 右は正面の扁額(2月)

京都市北区紫野にて(6月) 臨済宗大徳寺派大本山 龍寶山大徳寺 三門金毛閣(重要文化財) クリックで組み構造

京都市大徳寺にて(6月) 三門(重文)正面(勅使門側) クリックで拡大

京都市北区紫野にて(6月) 臨済宗大徳寺派大本山 龍寶山大徳寺 参道

京都市北区紫野にて(6月) 臨済宗大徳寺派大本山 龍寶山大徳寺 仏殿(本堂)

クリックで本尊の釈迦如来を拡大表示

京都市北区紫野にて(6月) 臨済宗大徳寺派大本山 龍寶山大徳寺 仏殿

仏殿前のイブキ(樹齢350年 京都市指定天然記念物) ヒノキ科 ビャクシン属 クリックでイブキの駒札

京都市北区紫野大徳寺にて(6月) 仏殿(本堂)と本尊の釈迦如来 クリックで拡大

京都市北区紫野にて(6月) 臨済宗大徳寺派大本山 龍寶山大徳寺 仏殿から法堂への名月橋 写真右は仏殿(本堂)

京都市北区紫野にて(6月) 臨済宗大徳寺派大本山 龍寶山大徳寺 法堂と法堂横参道 クリックで拡大

京都市北区紫野臨済宗大徳寺派大本山 龍寶山大徳寺にて(2月) 宗務本所 クリックで拡大

京都市紫野龍寶山大徳寺にて(6月) 大徳寺法堂 右は山門脇の平康頼之塔(クリックで拡大)

京都市北区紫野 龍寶山大徳寺にて(6月) 宗務本所 法堂から宗務本所大方丈へのわたり

大徳寺本坊

冬の特別公開

京都市北区紫野大徳寺にて(6月) 臨済宗龍寶山大徳寺 宗務本所 クリックで拡大

京都市北区紫野大徳寺にて(6月) 臨済宗龍寶山大徳寺 宗務本所 クリックで拡大

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(1月) 方丈 日光の日暮門の模型となった唐門(国宝) クリックで拡大

京都市北区紫野龍寶山大徳寺方丈にて(1月) 方丈南庭 クリックで拡大

京都市北区紫野大徳寺にて(1月) 小堀遠州作 方丈東庭(七五三の庭) クリックで拡大

京都市北区紫野龍寶山大徳寺方丈にて(1月) 鐘楼 方丈の坪庭 右は北側の庭 クリックで拡大

大徳寺塔頭

大徳寺塔頭

聚光院

この頁のトップへ

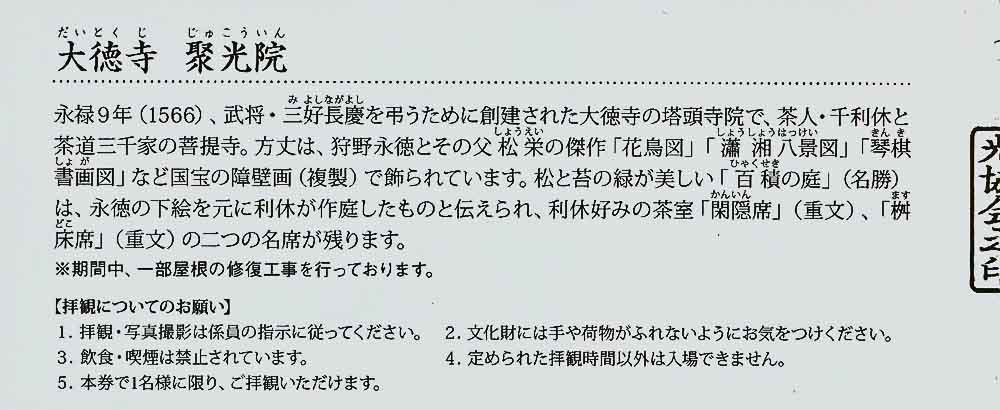

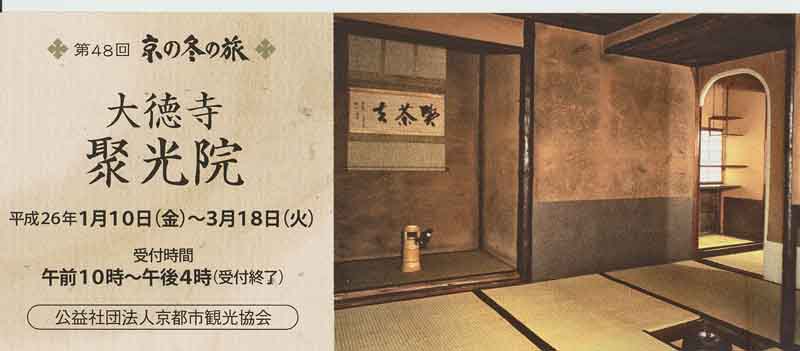

特別公開 (聚光院説明板)

千利休の墓と三千家(表・裏・武者小路)歴代の墓所

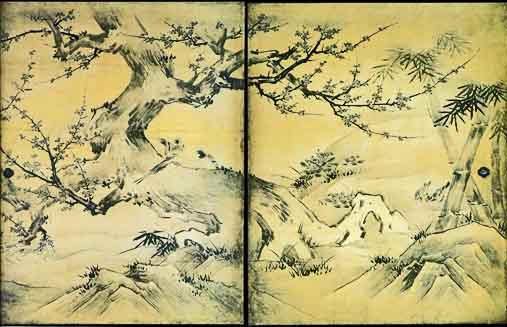

狩野松永、永徳父子による国宝の襖絵と名勝百積の庭が名高い

大坂堺を治めた三好長慶の養子・義継が永禄9年(1566)に養父長慶の菩提を弔うために笑嶺和尚を開山として建立。

千利休が開祖。笑嶺和尚に参禅したことから、三千家の菩提寺となっている。寺院名は長慶の法名に由来する。方丈の襖絵は

狩野松永、永徳父子によるもので国宝である。茶室は表千家7世・如心斎が寄進した閑隠席(かんいんせき)と同じ建物内

に桝床席(ますどこせき)の二つがある。千利休作と伝わる国の名勝聚光院庭園は、方丈の前の苔庭に直線上に

庭石を置き、石組みの多いことから「百積(ひゃくせき)の庭」といわれる。

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(2月) 聚光院 表門 クリックで拡大

京都市北区大徳寺にて(2月) 聚光院 表千家家紋の幕(家紋拡大)のある表門 クリックで拡大

右は表門を入って右の庭 大徳寺茶会の様子

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(2月) 聚光院 重文表示 氷ついた蹲 クリックで拡大

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(2月) 聚光院 庫裏 右は寺院発行の絵葉書より方丈と方丈庭園(百積の庭)クリックで拡大

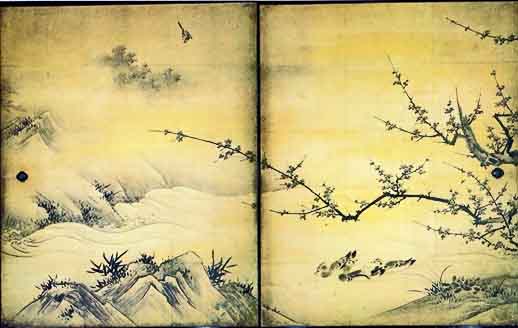

京都市北区紫野龍寶山大徳寺 聚光院方丈障壁画 狩野永徳作花鳥図 16面の一部 ネットより転載

京都市北区大徳寺にて(2月) 聚光院 冬の旅入山券(裏) クリックで拡大

右は聚光院入山券(表) 券の写真は茶室「閑隠席(重文)」

大徳寺塔頭 三玄院

この頁のトップへ

非公開

石田三成、古田織部らの墓所

十六世紀、浅野幸長、石田三成、森忠政が春屋宗園を開祖として創建。

石田三成や古田織部、春屋宗園の墓がある。小堀遠州、千宗旦とも関係があり、

織部好みの茶室がある大徳寺塔頭(三玄院説明板)

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(2月) 石田三成墓所 三玄院 写真クリックで拡大

大徳寺塔頭 正受院

この頁のトップへ

非公開

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(6月) 正受院 クリックで拡大

大徳寺塔頭 興臨院

この頁のトップへ

特別公開(興臨院説明板)

京都市北区紫野にて(2月) 臨済宗大徳寺派大本山 龍寶山大徳寺

興臨院表門・古門(重文) 写真クリックで拡大

京都市北区紫野にて(6月) 臨済宗大徳寺派大本山 龍寶山大徳寺 興臨院 写真クリックで拡大

京都市北区紫野臨済宗大徳寺にて(2月) 興臨院唐門と唐門(重文)への参道 写真クリックで拡大

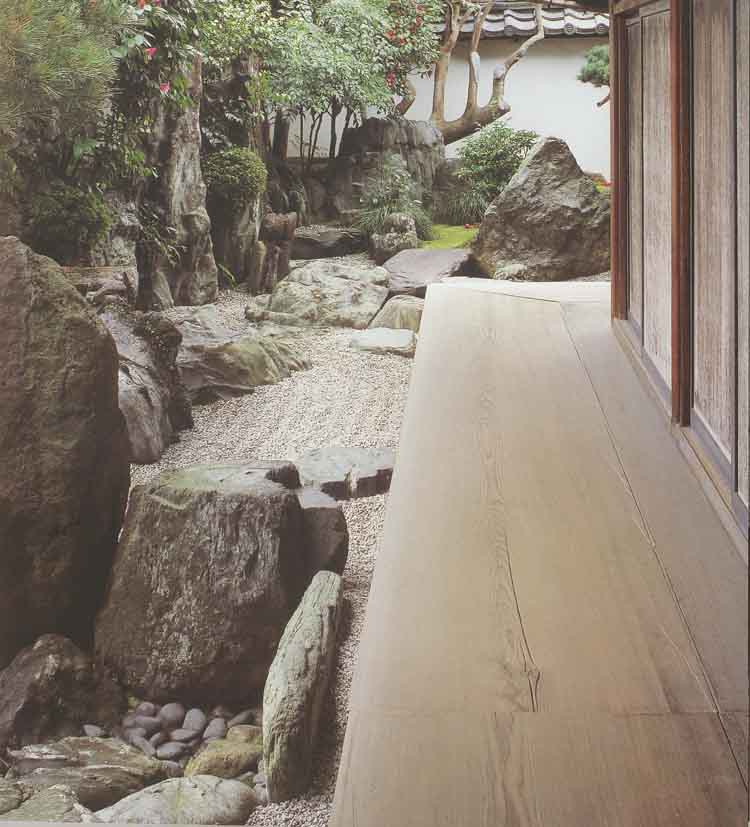

京都市北区紫野臨済宗大徳寺にて(2月) 興臨院方丈前枯山水庭園 クリックで拡大

京都市北区紫野臨済宗大徳寺にて(2月) 興臨院庫裏 鐘 右は方丈庭園西南部 クリックで拡大

京都市北区紫野臨済宗大徳寺にて(2月) 興臨院方丈庭園西部 クリックで拡大

京都市北区紫野臨済宗大徳寺にて(2月) 興臨院茶室 涵虚亭(かんきょてい) クリックで拡大

京都市北区紫野臨済宗大徳寺にて(2月) 冬の旅興臨院入山券表裏 クリックで拡大

大徳寺塔頭 得禅寺 真珠庵

この頁のトップへ

非公開

京都市北区紫野にて(6月) 龍寶山大徳寺 徳禅寺表門 真珠庵表門 写真クリックで拡大

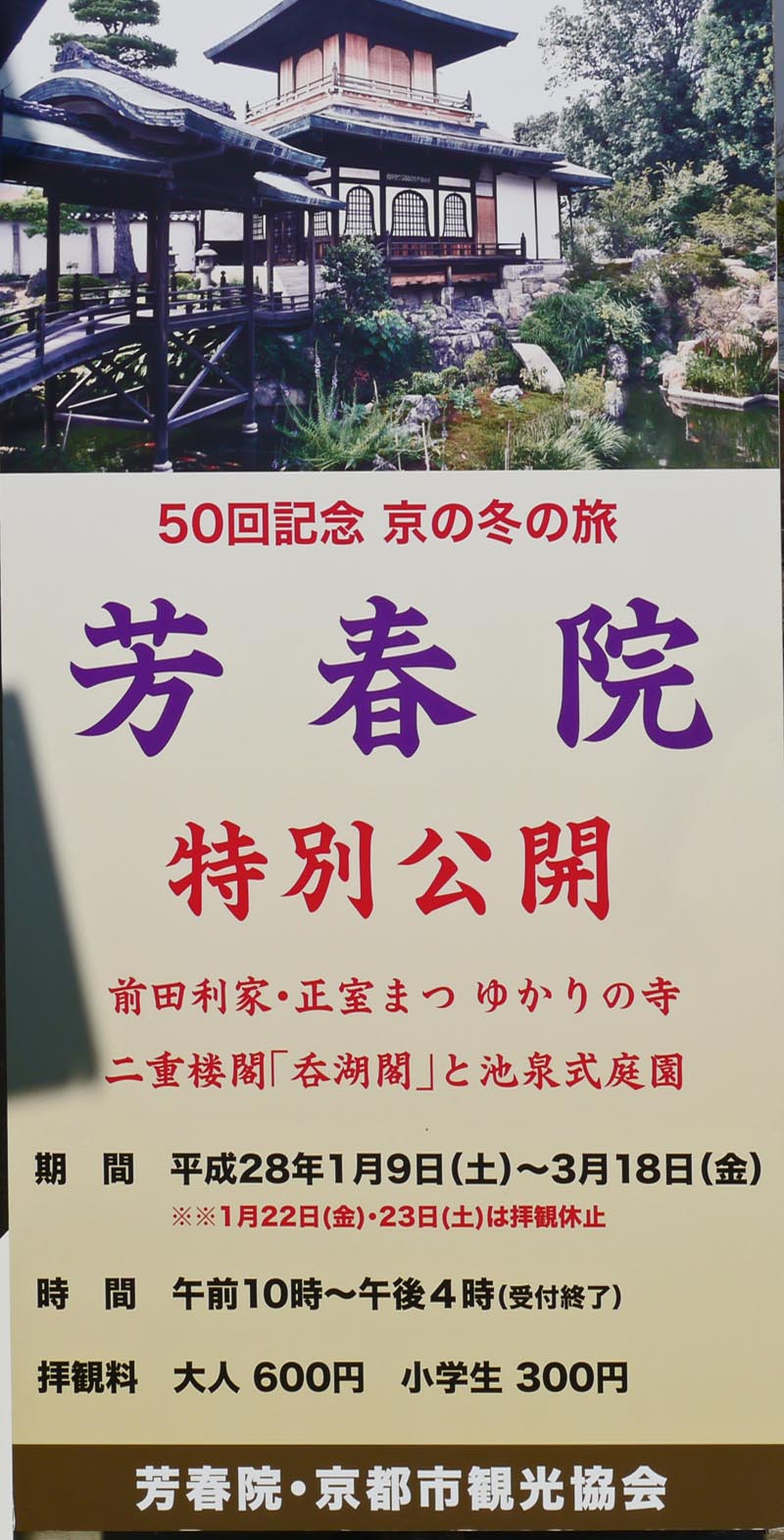

大徳寺塔頭 芳春院

この頁のトップへ

冬の特別公開

加賀百万石前田家「まつ」の院号

芳春院を戴く前田家の菩提寺(説明板)

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(6月) 芳春院表門と加賀前田家の梅の紋瓦 写真クリックで拡大

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(1月) 芳春院表門と鐘楼 写真クリックで拡大

京都市北区紫野にて(6月) 龍寶山大徳寺 塔頭芳春院表門 右は(1月) 写真クリックで拡大

京都市北区紫野にて(6月) 龍寶山大徳寺 芳春院参道 右の壁内は大仙院

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(1月) 芳春院参道 写真クリックで拡大

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(6月) 芳春院参道の地蔵堂(一期一会の額)

右は童地蔵(クリック拡大)

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(1月) 芳春院庫裏 庫裏変額は「諸国禅窟」 クリック拡大

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(1月) 芳春院本堂南庭「花岸庭」と右は本堂(本尊は釈迦如来) クリック拡大

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(1月) 芳春院本堂南庭「花岸庭」 クリック拡大

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(1月) 芳春院本堂北側小堀遠州による「呑湖閣(どんこかく)」 クリック拡大

呑湖閣へは池「飽雲池」にかかる橋「打月橋」渡る。呑湖閣の二階には先祖とされる菅原道真を祀る。他の呑湖閣の写真

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(1月) 芳春院本堂内の庭 クリック拡大

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(1月) 芳春院参道内にある塔頭如意庵と龍泉庵 クリック拡大

大徳寺塔頭 龍源院

この頁のトップへ

常時公開(龍源院説明板)

京都市北区紫野 臨済宗大徳寺派大本山 龍寶山大徳寺 龍源院表門 重文の表示 クリックで拡大

京都市北区紫野 大徳寺 塔頭 龍源院 枯山水の庭園と坪庭 写真クリックで拡大

京都市北区紫野 龍寶山大徳寺にて(6月)塔頭 龍源院

大徳寺塔頭 瑞峯院

この頁のトップへ

常時公開(瑞峯院説明板)

九州のキリシタン大名大友義鎮の菩提寺で白砂の庭石が

大きな十字架状に配置されていると言われている。寺名は大友義鎮の法名に由来。

京都市北区紫野 臨済宗大徳寺派大本山 龍寶山大徳寺 瑞峯院表門と茶室 写真クリックで拡大

京都市北区紫野 龍寶山大徳寺 塔頭 瑞峯院 枯山水の庭園 写真クリックで拡大

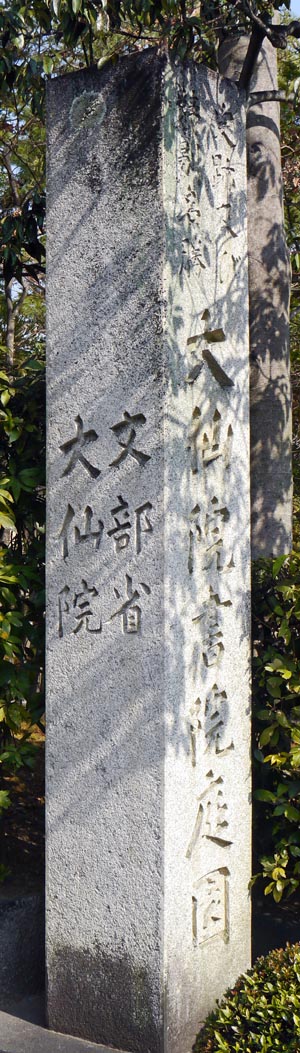

大徳寺塔頭 大仙院

この頁のトップへ

常時公開(大仙院説明板)

京都市北区紫野 臨済宗大徳寺にて(6月) 大仙院 写真クリックで拡大

京都市北区紫野龍寶山大徳寺にて(6月) 大仙院(正面の真珠庵前を左折) 写真クリックで拡大

京都市北区紫野 臨済宗大徳寺派大本山 龍寶山大徳寺 塔頭大仙院の玄関(国宝)と鐘楼

京都市北区紫野 臨済宗大徳寺派大本山 龍寶山大徳寺 塔頭大仙院の受付付近

京都市北区紫野にて(6月)龍寶山大徳寺 塔頭大仙院 (写真は水野克比古氏)

大徳寺塔頭庭園のページへ

金閣寺

世界遺産 臨済宗相国寺派

北山鹿苑寺

(金閣寺)

この頁のトップへ

鹿苑寺は足利義満の法名に因む寺院。寺紋は五七桐。

五七桐は皇室の紋で関白秀吉が使用を許された。現在は政府が使用中

室町時代前期の北山文化を代表する建築で、中心となる建築物である舎利殿を金閣、寺院全体を金閣寺と

通称する。昭和25年(1925)、放火により国宝金閣舎利殿と仏像等を焼失し、国宝指定が解除されたが、政府や

京都府からの補助金、経済界や全国各地からの寄付金などにより、昭和30年(1955)竣工し、創建当時

の姿に復元された。平成6年(1994)に古都京都の文化財として世界遺産に登録された。

京都市 臨済宗相国寺派 鹿苑寺 金閣(8月) 世界遺産 写真クリックで(11月)へ

京都市 臨済宗相国寺派 鹿苑寺 総門(8月) |

京都市鹿苑寺 金閣舎利殿(8月) クリックで拡大 |

|

京都市北区にて(11月) 金閣 鹿苑寺 総門(表側) 右写真クリックで拡大

京都市鹿苑寺にて(8月) 鏡湖池と金閣(8月) |

京都市鹿苑寺にて(8月) 鐘楼 クリックで拡大 |

|

京都市鹿苑寺金閣にて(11月) 鏡湖池と金閣の鳳凰 クリックで拡大

京都市 鹿苑寺 金閣(8月) 写真クリックで拡大

京都市 鹿苑寺 総門前庭園(8月) クリックで拡大 |

京都市 鹿苑寺 茶室 夕佳亭(8月) クリックで拡大 |

|

京都市北区にて(11月) 鹿苑寺(金閣寺) 方丈庭園より見る金閣 右写真クリックで拡大

金閣寺にて(8月) 夕佳亭前の貴人とう(腰掛岩) クリックで拡大 説明板はこちら 右写真は安民澤

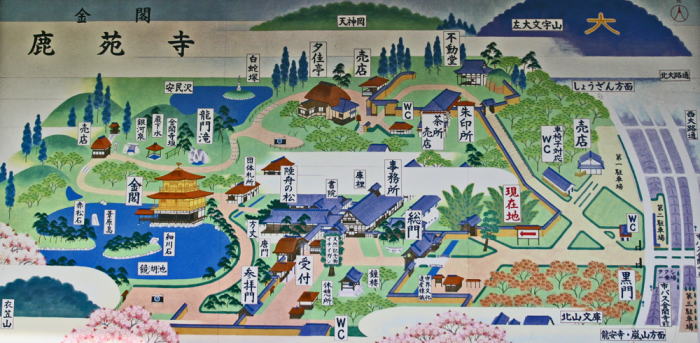

京都市 臨済宗相国寺派 鹿苑寺 案内板(8月) 世界遺産

京都市鹿苑寺にて(8月) 各種札売り場 右は龍門滝と鯉魚石 クリックで拡大 滝の説明板はこちら

京都市鹿苑寺にて(11月) 金閣寺垣 クリックで拡大

京都市鹿苑寺にて(11月) 銀河泉 巌下水 クリックで拡大

京都市 鹿苑寺 書院前の陸船の松(8月) 方丈北側にある足利義満手植えと伝えられる松。 京都三松の一つ 写真かクリックで拡大 |

京都市 鹿苑寺 不動堂(8月) 写真かクリックで拡大 |

|

京都市 鹿苑寺 総門を入って唐門に向かう 写真クリックで前方の唐門を拡大 鹿苑寺金閣は戦前から(旧)国宝に指定されていたが、 昭和25年(1950)、学僧・林承賢(当時21歳)の放火により 炎上(金閣寺放火事件)。林は寺の裏山で自殺を図った。 彼の母親は事情聴取のために京都に呼ばれ、 その帰りに保津峡で投身自殺。 建物は全焼し、国宝の足利義満像も焼失した。 屋上の鳳凰は取り外されていたため焼失をまぬがれた。 この事件は三島由紀夫の小説『金閣寺』、水上勉の小説 『五番町夕霧楼』・『金閣炎上』の題材にもなっている。 |

現存の金閣は、昭和30年(1955)に旧建物の 資料を基に 再建されたものである。 昭和62年(1987)に金箔を張り替える修復工事を終えた。

|

|

京都市北区にて(11月) 鹿苑寺(金閣寺) 唐門と方丈庭園

京都市北区にて(11月) 鹿苑寺(金閣寺) 方丈入口・唐門 |

京都市北区にて(11月) 鹿苑寺(金閣寺) 庫裏 |

京都市にて(8月) 鹿苑寺 方丈

京都市北区にて(11月) 鹿苑寺(金閣寺) 方丈庭園

京都市北区にて(11月) 金閣寺方丈 右は鹿苑寺(金閣寺)方丈扁額

金閣鹿苑寺にて(11月) 方丈北側中庭の紅白南天 |

金閣鹿苑寺にて(11月) 方丈庭園(西側) |

金閣鹿苑寺にて(11月) 方丈庭園(南側) |

金閣鹿苑寺にて(11月) 方丈庭園蹲 |

京都市北区にて(11月) 鹿苑寺(金閣寺) 方丈庭園

金閣鹿苑寺にて(11月) 方丈庭園と鏡湖池 |

金閣鹿苑寺にて(11月) 方丈庭園の陸舟の松 |

金閣鹿苑寺にて(11月) 方丈と書院間の中庭 |

金閣鹿苑寺にて(11月) 方丈庭園と鏡湖池 |

京都市北区にて(11月) 鹿苑寺(金閣寺) 参道 正面は唐門 右は黒門 クリックで拡大

京都市北区にて(11月) 鹿苑寺(金閣寺) 参道 写真クリックで黒門など拡大

京都市北区金閣鹿苑寺にて(11月) 鐘楼 右は舟形一文字蹲 クリックで拡大

京都市北区にて(11月) 鹿苑寺(金閣寺) 世界遺産の石碑(総門前) クリックで拡大

龍安

世界遺産 臨済宗妙心寺派

大雲山龍安寺

この頁のトップへ

枯山水の方丈石庭で知られる、妙心寺の境外塔頭

龍安寺は枯山水の方丈石庭で知られる。禅宗が盛んだった室町幕府の管領、守護大名で、

応仁の乱の東軍総帥でもあった細川勝元が宝徳2年(1450)に創建した禅寺。寺の所在地は、

藤原北家の流れを汲む徳大寺家の山荘を、細川勝元が譲り受けたもの。初代住職として

妙心寺5世住持の義天玄承(玄詔)を迎えた。妙心寺の境外塔頭でもある。

京都市右京区にて(8月) 臨済宗妙心寺派 世界遺産大雲山龍安寺 総門

京都市右京区大雲山龍安寺にて(8月) 山門内側 |

京都市右京区大雲山龍安寺にて(11月) 山門表側 |

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 参道

|

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 手水 ←写真左は龍安寺垣の参道 |

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 井戸 |

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 鏡容池の屋型舟 |

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 庫裏前の龍安寺垣の参道 参道横の石の大仏(阿弥陀如来)

京都市大雲山龍安寺にて(8月) 庫裏 |

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 参道 |

|

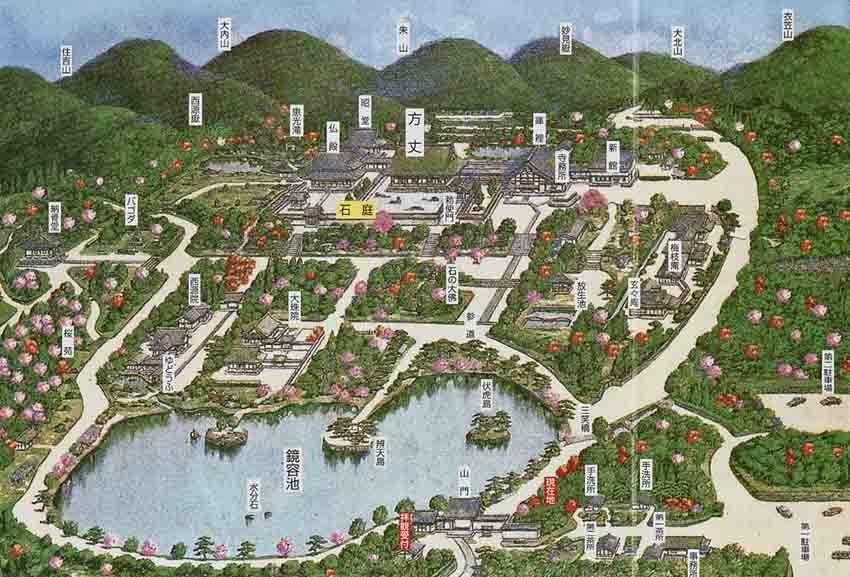

龍安寺パンフレットより 紅葉の庫裏 右は境内図(クリックで拡大)

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 勅使門 右は方丈勝手口

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 水戸光圀寄進の蹲(吾唯足知)クリックで拡大 写真右は龍安寺パンフレットよりクリックで説明板

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 昭堂 |

大雲山龍安寺にて(11月) 方丈から仏殿への渡り廊 |

京都市龍安寺にて(11月) 方丈裏の龍安寺垣 竹のページへ |

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 仏殿の門 |

|

京都市大雲山龍安寺にて(H23年11月) 石庭 クリック拡大

京都市大雲山龍安寺にて(H21年8月) 修理中の石庭

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 石庭

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 方丈 クリックで拡大

禅宗寺院特有の天井(各部屋の欄間の手が空いている)

)

京都市大雲山龍安寺にて(8月) 青葉の頃の石庭 右写真クリックでミニ石庭模型(目の不自由な人用)

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 庫裏の鐘 |

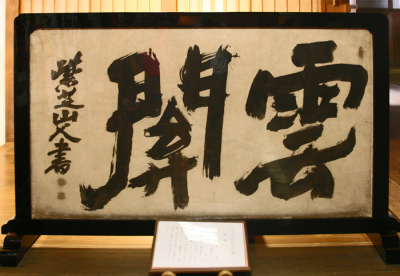

龍安寺方丈の扁額(11月) 右は龍安寺門前に住んだ 漢学者寺西乾山(けんざん) (1859-1945)筆 雅号紫芝山人(ししさんじん) |

庫裏玄関の屏風「雲関」 |

京都市臨済宗妙心寺派大雲山龍安寺にて(11月) 石庭 クリックで拡大

龍安寺 庭にて ヤブラン (8月) ユリ科 ヤブラン属 |

京都市 大雲山 龍安寺 鏡容池(8月) クリックで拡大 |

|

龍安寺境内のパゴダ(11月) クリック一部拡大 第二次世界大戦でビルマに参戦した龍安寺第58代松倉紹英 住職等の発願により国のために生命を捧げた亡き戦友達の 慰霊の為復員した戦友一同の募金により昭和45年8月に建立 |

京都市 大雲山 龍安寺 (8月) |

|

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 池泉回遊式庭園 鏡容池

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 鏡容池 クリックで池の鴨の番と柿を拡大

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 池泉回遊庭園の一部と庭の隅の小さな滝

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 鏡容池

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 妙心寺境外塔頭大珠院(鏡容池越し)

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 妙心寺境外塔頭西源院(山門と湯どうふ勝手口)

京都市大雲山龍安寺にて(11月) 駐車場方面への参道 クリックで拡大

仁和寺

世界遺産 真言宗御室派総本山

仁和寺

この頁のトップへ

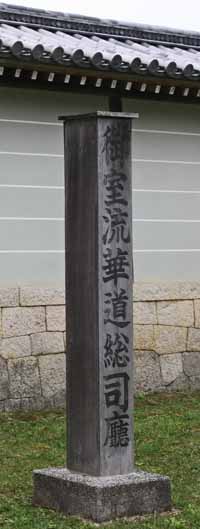

宇多天皇の御室御所(仁和寺門跡)

御室流華道総司所

仁和寺は光孝天皇の勅願で仁和2年(886年)に建て始めたが、同天皇は完成を見ずに

翌年崩御され、遺志を引き継いだ宇多天皇により、2年後に落成し、西山御願寺と称した。

後に年号をとって仁和寺とした。宇多天皇は出家後、伽藍の西南に御室という僧坊を建てて住まわれた

ので御室御所の別称がある。御室の旧地には現在、仁和寺御殿という御所風の建築群が建ち、

国の史跡に指定されている。徒然草に憎めない和尚。抜けない壺、岩清水参拝の話。

京都市右京区御室にて(11月) 仁和寺 二王門(表)(重要文化財)

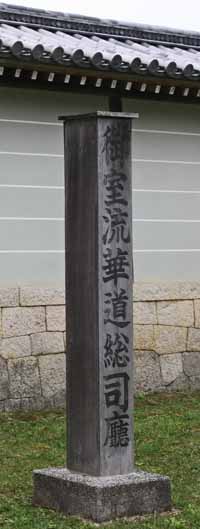

右京区御室仁和寺御殿にて(11月) 本坊表門と御室流華道総司庁碑

右京区御室仁和寺にて(11月) 御殿入口

京都市右京区御室にて(8月) 仁和寺 金堂(国宝)

京都市右京区御室にて(11月) 仁和寺御殿 白書院と南庭(宸殿より)

右京区御室仁和寺御殿にて(11月) 白書院中庭

京都市右京区御室にて(11月) 仁和寺 勅使門(表)

右京区御室仁和寺にて(11月) 黒書院付近小庭

京都市右京区御室にて(11月) 仁和寺御殿 宸殿と南庭(白書院より)

右京区御室にて(11月) 仁和寺御殿 北庭と飛濤亭 五重塔 クリックで拡大

京都市右京区御室にて(11月) 仁和寺 御殿 霊明殿 写真クリックで拡大

京都市右京区御室にて(11月) 仁和寺御殿 北庭と飛濤亭 クリックで拡大

宇多天皇の御室御所(仁和寺門跡)

御室流華道総司所

仁和寺は光孝天皇の勅願で仁和2年(886年)に建て始めたが、同天皇は完成を見ずに

翌年崩御され、遺志を引き継いだ宇多天皇により、2年後に落成し、西山御願寺と称した。

後に年号をとって仁和寺とした。宇多天皇は出家後、伽藍の西南に御室という僧坊を建てて住まわれた

ので御室御所の別称がある。御室の旧地には現在、仁和寺御殿という御所風の建築群が建ち、

国の史跡に指定されている。徒然草に憎めない和尚。抜けない壺、岩清水参拝の話。

京都市右京区御室にて(11月) 仁和寺 二王門(表)(重要文化財)

右京区御室仁和寺御殿にて(11月) 本坊表門と御室流華道総司庁碑

右京区御室仁和寺にて(11月) 御殿入口

京都市右京区御室にて(8月) 仁和寺 金堂(国宝)

右京区御室仁和寺御殿にて(11月) 平唐門 |

右京区御室仁和寺御殿にて(11月) 本坊表門内部 |

京都市右京区御室にて(11月) 仁和寺御殿 白書院と南庭(宸殿より)

右京区御室仁和寺御殿にて(11月) 白書院扁額 |

右京区御室仁和寺御殿にて(11月) 白書院額 |

右京区御室仁和寺御殿にて(11月) 白書院中庭

京都市右京区御室にて(11月) 仁和寺 勅使門(表)

右京区御室仁和寺にて(11月) 南庭勅使門(右に二王門) |

右京区御室仁和寺にて(11月) 南庭勅使門(内側) |

右京区御室仁和寺にて(11月) 黒書院付近中庭 |

右京区御室仁和寺にて(11月) 白書院への渡殿 |

右京区御室仁和寺にて(11月) 黒書院付近小庭

御室仁和寺御殿にて(11月) 黒書院から宸殿への小庭 |

右京区御室仁和寺にて(11月) 白書院扁額遼廓亭 |

京都市右京区御室にて(11月) 仁和寺御殿 宸殿と南庭(白書院より)

右京区御室仁和寺御殿にて(11月) 宸殿の間 |

右京区御室仁和寺御殿にて(11月) 宸殿 |

右京区御室にて(11月) 仁和寺御殿 北庭と飛濤亭 五重塔 クリックで拡大

右京区御室仁和寺御殿にて(11月) 宸殿前北庭 |

右京区御室仁和寺御殿にて(11月) 宸殿前南庭 |

京都市右京区御室にて(11月) 仁和寺 御殿 霊明殿 写真クリックで拡大

右京区御室仁和寺御殿にて(11月) 北庭と南庭間の塀 |

右京区御室仁和寺御殿にて(11月) 北庭と霊明殿 |

京都市右京区御室にて(11月) 仁和寺御殿 北庭と飛濤亭 クリックで拡大

右京区御室仁和寺にて(11月) 経蔵 |

右京区御室仁和寺にて(11月) 金剛華菩薩像 |

京都市 仁和寺 東門(8月) |

京都市 仁和寺 観音堂(8月) 境内案内図 |

|

京都市 仁和寺 経蔵(重文)(8月) |

京都市 仁和寺にて(8月) 二王門(重文) |

|

京都市 仁和寺 中門(重文)(8月) 写真クリックで拡大 |

右京区御室仁和寺にて(11月) 中門の仁王 |

|

京都市 仁和寺 金堂(国宝)(8月)

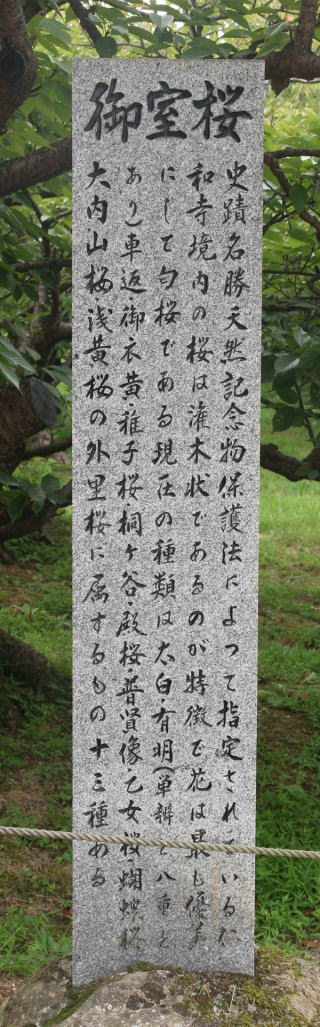

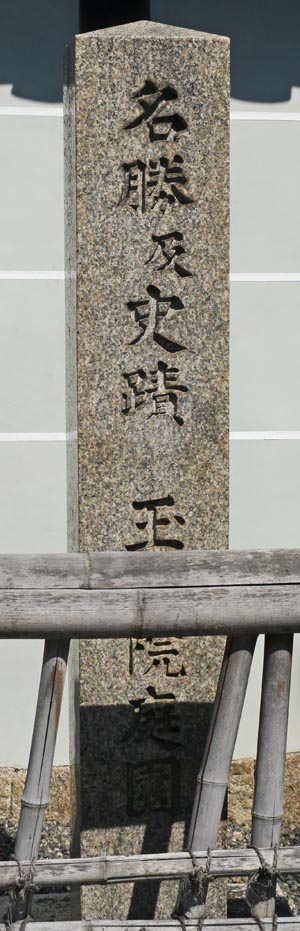

京都市仁和寺にて(8月) 名勝御室桜 御室桜碑はクリックで拡大

右京区御室仁和寺にて(11月) 西門へ |

京都市 仁和寺 金堂(国宝)(8月) 写真クリックで拡大 |

|

京都市仁和寺にて(8月) 五重塔(重文) |

右京区御室仁和寺にて(8月) 鐘楼 |

|

廣隆寺霊宝殿前の庭

廣隆寺霊宝殿前の庭